蜂の種類は日本だけでも4,000種類、世界では20万種以上といわれています。蜂らしい見た目のものから、アリに似たもの、何の虫かわかりづらいものなど多種多様です。

本記事では、日本に生息する蜂を中心に蜂の種類・分類を画像付きで紹介します。分類ごとに詳しく解説した記事へのリンクも掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

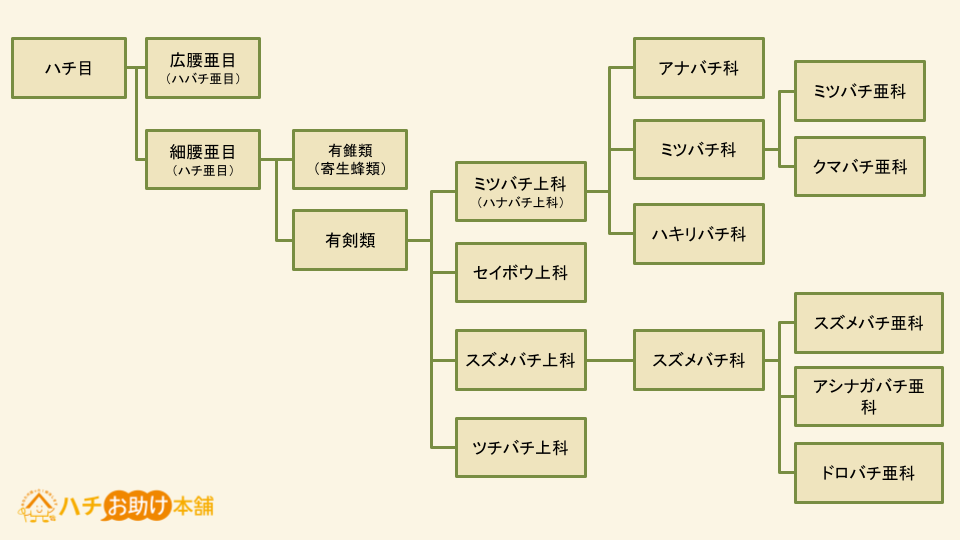

蜂の種類一覧

| 蜂の種類 | 画像 | 日本に住む種類数 |

|---|---|---|

| スズメバチ (スズメバチ科スズメバチ亜科) |  | 17 |

| アシナガバチ (スズメバチ科アシナガバチ亜科) |  | 11 |

| ドロバチ (スズメバチ科ドロバチ亜科) |  | 50~60 |

| ミツバチ (ミツバチ科ミツバチ亜科) |  | 2 |

| マルハナバチ (ミツバチ科ミツバチ亜科) |  | 16 |

| コシブトハナバチ (ミツバチ科ミツバチ亜科) |  | 5 |

| クマバチ (ミツバチ科クマバチ亜科) |  | 5 |

| アナバチ (ミツバチ上科アナバチ科) |  | 不明 (280以下) |

| ハキリバチ (ミツバチ上科ハキリバチ科) |  | 50以上 |

| ツチバチ (ツチバチ上科) |  | 24 |

| セイボウ (セイボウ上科) |  | 38~50 |

\ 蜂の巣駆除のお問い合わせはこちらから /

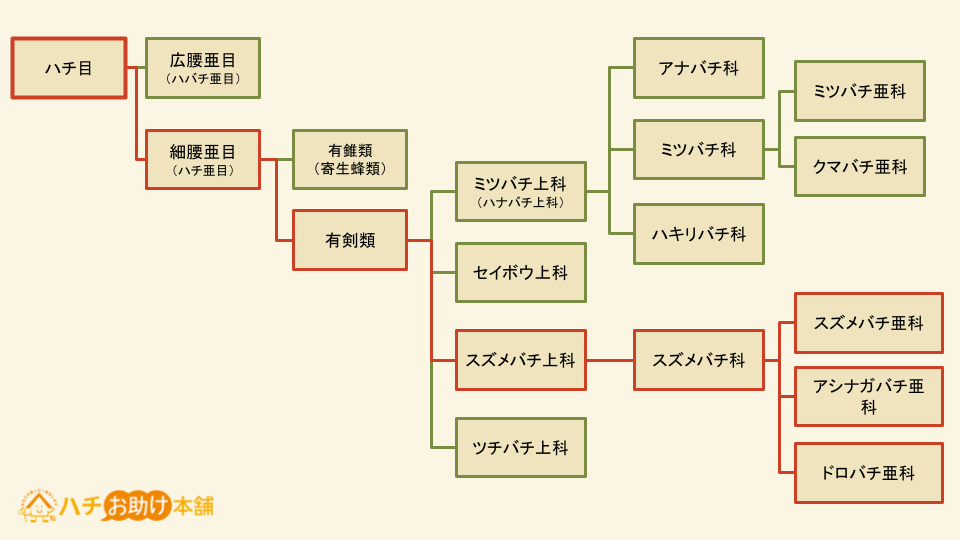

スズメバチ上科スズメバチ科(Vespidae)

スズメバチ上科スズメバチ科は、さらに次の3つに分かれます。

- スズメバチ亜科

- アシナガバチ亜科

- ドロバチ亜科

1.スズメバチ亜科(Vespinae)

| 分類 | スズメバチ科スズメバチ亜科 |

|---|---|

| 体長 | 10~37mm |

| 特徴・傾向 | 縞模様が目立つものが多い 体長が大きいものが多い 球状の巣を作るものが多い 閉鎖的な場所を好んで営巣 |

スズメバチはスズメバチ科スズメバチ亜科に分類される蜂の総称です。日本で刺傷事故の多いキイロスズメバチや国内最強のオオスズメバチが分類されています。ただし、これらはスズメバチ亜科の中でもスズメバチ属に分類される蜂で、全てのスズメバチ亜科が攻撃的なわけではありません。

スズメバチ亜科の中にはおだやかな性格のクロスズメバチなどもいます。巣はマーブル模様の球型が中心ですが、初期段階では提灯型やとっくり型も見られます。日本に住むスズメバチ亜科17種類の詳細は次の記事で紹介しています。ぜひご覧ください。

2.アシナガバチ亜科(Polistinae)

| 分類 | スズメバチ科アシナガバチ亜科 |

|---|---|

| 体長 | 15~25mm |

| 特徴・傾向 | 脚が長い 攻撃力が高い種類が多い 傘状の巣を作る 開放的な場所を好んで営巣 |

アシナガバチはスズメバチ科アシナガバチ亜科に属する蜂の総称で、名称のとおり脚が長い蜂です。スズメバチと比べればおだやかな性格で、巣を刺激した場合を除いては基本的には人を襲いません。ただし、攻撃力と毒性は強いため刺激を与えるのは避けましょう。

巣は形状は傘やお椀に例えられる独特な形で、場所は開放的かつ雨風を避けられる場所を好みます。しかし、巣の規模が小さいため室外機などの狭い場所に作ることも少なくありません。日本に住むアシナガバチ亜科11種類の詳細は次の記事で紹介しています。ぜひご覧ください。

3.ドロバチ亜科(Eumeninae)

| 分類 | スズメバチ科ドロバチ亜科 |

|---|---|

| 体長 | 10~20mm |

| 特徴・傾向 | 全体的に黒い 黄色の縞模様 おだやかな性格 泥を固めて営巣 |

ドロバチはスズメバチ科ですが、スズメバチやアシナガバチとは大きく異なる特性を持ちます。単独行動が基本で、小さな泥の塊のような巣に産卵すると飛び去るほか、人を積極的に刺すこともないため、ほぼ無害です。農業や園芸では害虫を狩る益虫として知られています。

日本には50~60種類のドロバチが生息しているといわれています。次の記事では、主なドロバチ17種類の特徴を詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

\ 蜂の巣駆除のお問い合わせはこちらから /

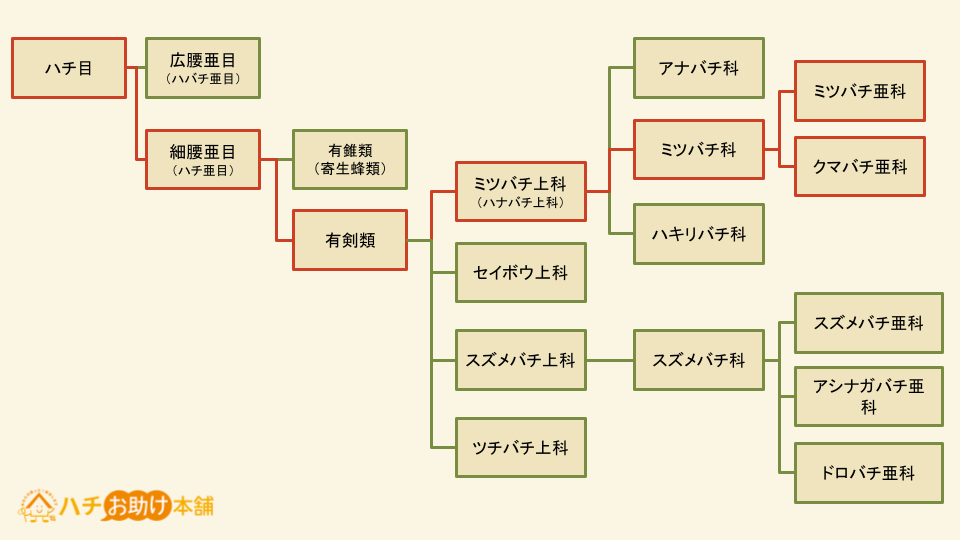

ミツバチ上科ミツバチ科

ミツバチ上科はアナバチ科、ミツバチ科、ハキリバチ科に分かれます。ここで解説するミツバチ科も、ミツバチ亜科とクマバチ亜科に分類されます。

1.ミツバチ科

日本に住むミツバチ上科ミツバチ科の主な蜂は次のとおりです。

- ミツバチ族(Apini)ミツバチ属(Apis)

- マルハナバチ族(Bombini)

- コシブトハナバチ(Anthophorini)

1-1.ミツバチ族(Apini)ミツバチ属(Apis)

| 分類 | ミツバチ上科ミツバチ科ミツバチ族ミツバチ属 |

|---|---|

| 体長 | 11~17mm |

| 特徴・傾向 | 小さい 白または近い黄色の縞がある 胸にふわふわの毛 板状の巣を連ねた大きな巣を営巣 |

日本で「ミツバチ」というときは、一般的にミツバチ上科ミツバチ科ミツバチ族ミツバチ属を指します。日本に住むのは野生のニホンミツバチと養蜂のセイヨウミツバチの2種類です。ニホンミツバチはさまざまな花から蜜を集め、セイヨウミツバチは特定の花から蜜を集めるという違いがあります。どちらも農業・園芸にとって益虫です。

性格はおだやかで、毒針を発射すると内臓も一緒に抜けて死んでしまうため、人を積極的に攻撃することはありません。次の記事では、2種類の特徴を詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。

1-2.マルハナバチ族(Bombini)

| 分類 | ミツバチ上科ミツバチ科マルハナバチ族 |

|---|---|

| 体長 | 9~20mm |

| 特徴・傾向 | ずんぐりと丸みのある体 ふわふわの毛が生えている ネズミの古巣などに営巣 |

マルハナバチはミツバチ科マルハナバチ族の総称です。名前のとおり丸みのある体とふわふわとした毛が特徴で、ミツバチ族ミツバチ属と同じように花蜜や花粉を集めます。性格は基本的におだやかで、刺してくることはほとんどありません。

営巣場所にはネズミの古巣などの、土中の穴を選びます。次の記事では、日本に住むマルハナバチ16種類を詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

1-3.コシブトハナバチ族(Anthophorini)

| 分類 | ミツバチ上科ミツバチ科コシブトハナバチ族 |

|---|---|

| 体長 | 11~15mm |

| 特徴・傾向 | 小さい 腰が太い ずんぐりと丸く太い 胸にふわふわの毛 地中や土塀に穴を開けて営巣 |

コシブトハナバチは名前のとおり腰が太く、ずんぐりと丸い体が特徴です。以前は独立したコシブトハナバチ科でしたが、ミツバチ科に分類し直されました。ミツバチ属とは違って、集団で行動することはありません。

単独行動を好み、メスは自然環境の地面を好んで巣をつくる傾向にあります。基本的にはおだやかな性格ですが、種類によっては巣に近づく存在に対して攻撃的になることがあります。しかし、人にとってはほとんど無害です。次の記事では、日本のコシブトハナバチ5種類を詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

2.クマバチ亜科(Xylocopinae)

| 分類 | ミツバチ科クマバチ亜科 |

|---|---|

| 体長 | 20~30mm |

| 特徴・傾向 | 大きい ずんぐりと丸みのある体 胸にふわふわの毛が 木に穴を開けて営巣 |

クマバチはミツバチ科クマバチ亜科の総称です。ころんとした丸く大きなボディに、ふわふわの毛が生えています。おだやかな性格と合わせて、可愛いといわれることも多いようです。

しかし、巣作りに関しては厄介者ともいえます。木に穴を開けてしまうので、家の柱や梁に営巣されると躯体がもろくなるからです。この厄介な特性を含め、次の記事で日本のクマバチ5種類の詳細を紹介しています。ぜひご覧ください。

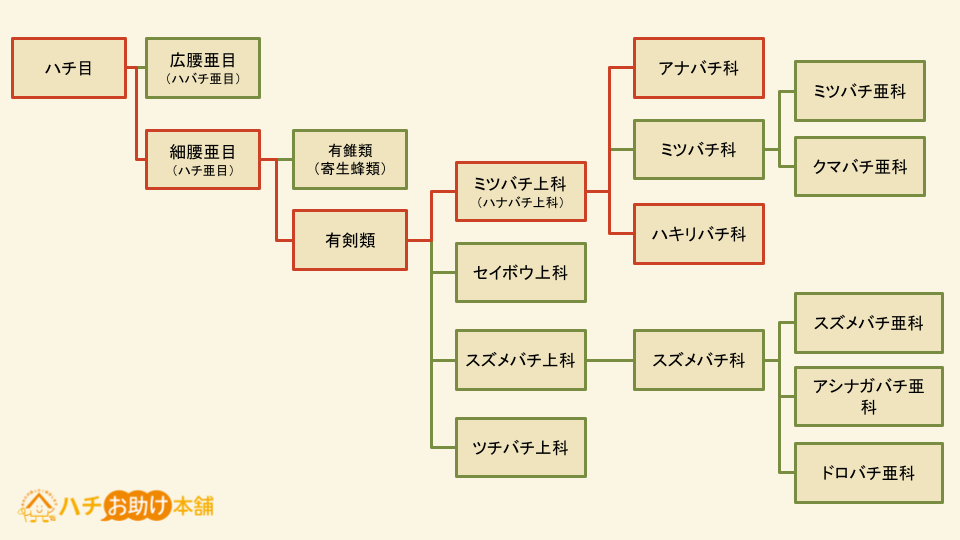

ミツバチ上科その他

ミツバチ科以外のミツバチ上科である、アナバチ科とハキリバチ科を解説します。

1.アナバチ科(Sphecidae)

| 分類 | ミツバチ上科アナバチ科 |

|---|---|

| 体長 | 25mmほど |

| 特徴・傾向 | 全体的に黒い アリに似ている おだやかな性格 地面に穴を掘って営巣 |

アナバチ科には黒っぽい色の蜂が多く、一見するとアリのようなフォルムの種類もいます。単独行動で性格はおとなしく、巣を攻撃しない限りは襲ってきません。人間にとってはほぼ無害な蜂です。

なお、以前は日本国内に280種類以上のアナバチ科が生息するといわれていましたが、そのうちの大半がギングチバチ科として再分類されたため、現在の種類数は280を下回ります。日本に住む代表的なアナバチ10種は次の記事で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。

2.ハキリバチ科(Megachilidae)

| 分類 | ミツバチ上科ハキリバチ科 |

|---|---|

| 体長 | 10~25mm |

| 特徴・傾向 | 丸みのあるボディ 顎がしっかりしている 毛がやや目立つ 狭い穴・空洞に営巣 葉を切り取る |

ハキリバチは名前のとおり葉を切り取る蜂です。食べるためではなく、営巣用として葉を切り取って巣穴に持ち帰ります。日本には50種類以上が生息するといわれており、種類ごとに好む葉が異なるのも特徴です。

ふわふわの毛で受粉を助ける側面もありますが、葉の切り取り被害が大きいため園芸や農業においては害虫として駆除される傾向にあります。詳しくは次の記事をご覧ください。

ツチバチ上科(Scolioidea)

| 分類 | ツチバチ上科 |

|---|---|

| 体長 | 1~2.5cm |

| 特徴・傾向 | 全体的に黒いものが多い おだやかな性格 |

ツチバチ上科には、キオビツチバチやヒメハラナガツチバチなどが属しており、日本では24種類が確認されています。見た目のバリエーションは多様で、ほとんど黒の蜂もいれば、縞模様が目立つもの、蜂には見えないものいます。

単独行動が基本で人を積極的に襲うタイプではありません。しかし、土に穴を掘って営巣するため、巣の場所に気づきづらい点には注意が必要です。おだやかな性格ですが、巣を踏み抜かれれば攻撃に転じる可能性があります。

セイボウ上科(Chrysididae)

| 分類 | セイボウ上科 |

|---|---|

| 体長 | 10~25mm |

| 特徴・傾向 | 金属的な光沢をもつものが多い おだやかな性格 他の蜂に労働寄生する |

セイボウ上科は宝石蜂とも呼ばれるほどの輝きが美しい、オオセイボウなどが属する科です。日本には38~50種類が生息するといわれており、種類によって色は大きく異なります。他の蜂に子育てをさせる労働寄生の習性があるため、他の蜂からすれば厄介者です。

蜂の大きさで分類

ここでは、体長20mmを基準として、20mm以上の個体が多い種類を大きい蜂、20mm以下が多い種類を小さい蜂として分類しました。

大きい蜂

スズメバチ:10~37mm

アシナガバチ:15~25mm

クマバチ:20~30mm

アナバチ:25mmほど

ツチバチ:10~25mm

大きい蜂の中にもアナバチやクマバチなどのおだやかな蜂もいますが、オオスズメバチ・スズメバチ・アシナガバチなどの攻撃的な蜂の可能性が高いため近づくのは危険です。見分けがつかなくても、大きな蜂がいたら静かにその場を離れましょう。

小さい蜂

ドロバチ:10~20mm

ミツバチ:11~17mm

マルハナバチ:9~20mm

コシブトハナバチ:11~15mm

ハキリバチ:10~25mm

小さい蜂はおだやかな性格の蜂が中心です。巣に近づかなければ、襲われる心配はほとんどありません。ただし、アシナガバチの種類の中には体長1.5cmほどで小さいものもいるため、刺激しないようにしましょう。

蜂のシルエットで分類

ここでは、シルエットが特徴的な細い蜂と丸い蜂を紹介します。

細い蜂

ヒメバチ

タマバチ

アナバチ

ジガバチ

アシナガバチ

ドロバチ

細い蜂の多くはヒメバチなどの寄生蜂で、他の虫に卵を産み付けます。次の記事では、より多くの細い蜂を画像とともに紹介しているので、ぜひご覧ください。

丸い蜂

コシブトハナバチ

クマバチ

マルハナバチ

これらの蜂は分類こそ「細腰亜目」ですが、胸・腹・お尻が膨らんでおり丸みがあるため、全体のシルエットとして丸く見えます。次の記事では丸い蜂を特集しているので、ぜひご覧ください。

蜂の色で分類

遠目から見てサイズがわかりにくくても、色はわかることがあります。色による見分け方も覚えておきましょう。

黄色の蜂の種類

黄色が視認できたときは、これらの蜂の可能性が高いといえるでしょう。危険な種類が多いため要注意です。

なお、セグロアシナガバチは黄褐色なので、光の加減によってはオレンジに見えることがあります。

オレンジ色の蜂の種類

オレンジ色が目立つ蜂は危険な種類が多いので、見つけ次第静かにその場を離れましょう。

茶色の蜂の種類

チャイロスズメバチはキイロスズメバチの巣を乗っ取る習性を持つ、独特な蜂です。攻撃性が高く毒性も強いため、茶色い蜂には注意しましょう。

黒色の蜂の種類

クロスズメバチ

クマバチ

ツチバチ

クロアナバチ

ミカドジガバチ

黒色の蜂の攻撃性はあまり高くありません。巣を攻撃しない限り襲ってくることはほとんどなく、無害なものが多いので放っておきましょう。

ただし、危険性の高いチャイロスズメバチは光の加減で黒色に見えることがあります。明るい場所で見たときの色で判断しましょう。

青い蜂

ナミルリモンハナバチ

アオスジコシブトハナバチ

Xylocopa caerulea

(インドネシアのクマバチ)

シタバチ

ルリチュウレンジ

オオセイボウ

青い蜂はその美しさから観察対象として好まれています。詳しくは次の記事をご覧ください。

蜂の巣の特徴で分類

最後に、巣作りの場所や巣の形別の蜂の種類を紹介します。蜂本体が見つからず、巣だけを発見したときの参考にしましょう。

人の生活圏に巣を作る蜂

人の生活圏に巣を作る蜂と巣の画像は次のとおりです。

スズメバチの中でも都市に適応しているのはキイロスズメバチです。生ごみやジュースの飲み残しなどを好み、エサ場が近い閉鎖的な場所を好んで巣を作ります。球状でマーブル模様(波模様)の巣があれば、キイロスズメバチの可能性が高いといえるでしょう。あるいは、キイロスズメバチの巣を乗っ取ったチャイロスズメバチの可能性もあります。

アシナガバチは多くの種類が人の生活圏に適応しています。巣が小さく、狭い場所でも営巣できるため室外機の中などに巣を作ることも少なくありません。

土の中に巣を作る蜂

土の中に巣を作る蜂は主に次の4種類です。基本的には林や山、川沿いなどの自然環境の土を好みます。

- ツチバチ

- クロスズメバチ

- オオスズメバチ

- クロアナバチ

土の中に巣を作られると、出入りするための穴以外は目視できません。誤って踏み抜いてしまう可能性があります。日本国内最強のオオスズメバチはもちろん、毒性の弱いクロスズメバチなどであっても複数匹に刺されれば危険です。自然散策を楽しむときは、地面の様子や蜂の存在にも気を配りましょう。

土の中に巣を作る蜂は次の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

とっくり型の巣を作る蜂

| 蜂の種類 | 巣の画像 |

|---|---|

| スズメバチ (コガタスズメバチ、ツマグロスズメバチ) |  |

| トックリバチ (ドロバチ亜科トックリバチ属) |  |

コガタスズメバチ、ツマグロスズメバチの巣の初期段階はとっくり型(逆さフラスコ型)です。その後、働き蜂が羽化すると巣が肥大化し球状になっていきます。

とっくり型のまま巣が完成するのは、ドロバチ亜科トックリバチ属の巣です。1~4cmほどの小さな巣で、営巣が完了すると、成虫はエサを入れて卵を産みつけ、巣を離れます。単独行動で、コロニーは形成しません。放っておいても問題ない巣です。

とっくり型の巣を作る蜂は次の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

蜂の種類を見分けて安全対策を講じよう

危険度が高い蜂の特徴は次のとおりです。

- 腰がくびれている

- サイズが大きめ

- 黄色・オレンジ・茶色と黒の縞模様

- 毛が目立たない

上記のポイントに該当する場合は、攻撃力の高いスズメバチやアシナガバチの可能性が高いといえます。近づくだけでも刺される危険があるため、発見したら距離をとりましょう。

一方、丸みのあるボディで毛が目立つ場合は、おだやかな性格の蜂である可能性が高いといえます。刺激しなければ襲われる心配がないので、害がない限りは放っておいてあげましょう。

蜂の種類を見分けて、適切な対処方法を検討しましょう。駆除を検討するときは、次の記事を参考にしてください。

\ 蜂の巣駆除のお問い合わせはこちらから /