アナバチは土に穴を掘る種類が多く、小さな体と地面を歩く様子からアリに間違われることもある蜂です。人の生活圏でも乾いた地面があれば営巣することがあるため、見たことがある人も多いのではないでしょうか。

本記事では、アナバチの特徴と日本で確認されている主なアナバチ10種類を紹介します。アナバチがどんな蜂なのか知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

目次

アナバチの分類と特徴

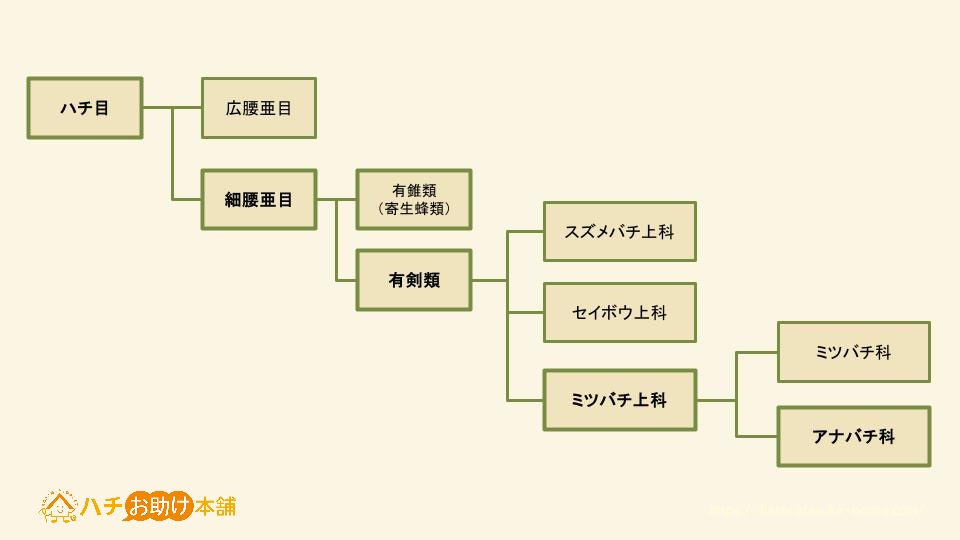

アナバチ(Sphecidae)は、ハチ目細腰亜目有剣類ミツバチ上科アナバチ科に属する蜂の総称です。アナバチ科はアナバチ亜科とジガバチ亜科、ドロジガバチ亜科などに分類されます。

ここでは、アナバチ科に共通する特徴を3つに分けて解説します。

アナバチの巣の特徴

アナバチには土に穴を掘って巣作りするタイプや竹筒などの既存の穴に営巣するタイプなどがいます。

土に穴を掘るタイプのアナバチは、せっせと土を掻き出して運ぶため、営巣中はそれほど飛び回りません。地面を歩いている様子から、羽の生えたアリに見えることがあります。

性格はおだやか

アシナガバチはおだやかな性格で、巣を攻撃されない限り人を襲うことはありません。また、群れを作らず単独行動する種類が多いため、危険性は低いといえるでしょう。

アナバチは益虫

アナバチは成虫になると主に花の蜜を吸って暮らしますが、幼虫のときは成虫が狩った虫を食べて育ちます。種類によって捕食対象は異なるものの、蝶や蛾の幼虫、バッタなどの葉の食害をもたらす虫を狩ってくれるので、園芸や農業にとってアナバチは益虫です。

アナバチ科の蜂の種類一覧

日本で確認されているアナバチには、次のような種類があります。

| 亜科 | 蜂の種類 | 体長 | 分布 |

| アナバチ亜科 | アルマンアナバチ | 15~25mm | 本州、四国、九州、対馬 |

| コクロアナバチ | 15~24mm | 北海道、本州、伊豆諸島、九州、対馬、南西諸島 | |

| クロアナバチ | 25~30mm | 北海道、本州、四国、九州、伊豆諸島、種子島、屋久島など | |

| キンモウアナバチ | 28~32mm | 本州、四国、九州、奄美大島など | |

| ジガバチ亜科 | フジジガバチ | 25~30mm | 本州、九州 |

| タイワンジガバチ | 20~30mm | 南西諸島(沖縄島以南) | |

| サトジガバチ | 10~25mm | 北海道、本州、四国、九州、対馬、屋久島、種子島、口永良部縞 | |

| ミカドジガバチ | 23~27mm | 本州、四国、九州、対馬 | |

| ドロジガバチ亜科 | ヤマトルリジガバチ | 15~20mm | 本州、四国、九州、佐渡島、隠岐、伊豆諸島、対馬など |

| キゴシジガバチ | 20~28mm | 本州南部、南西諸島 |

混同されやすいギングチバチ科

| 蜂の種類 | 分類 | 分布 | 備考 |

| トガリアナバチ | ギングチバチ科 | 本州、四国、九州、伊豆諸島、対馬、屋久島 | オオハヤバチに改名 |

| アカアシトガリアナバチ | ギングチバチ科 | 本州、四国、九州、対馬、屋久島、八重山諸島 | アカアシハヤバチに改名 |

| ニッポンハヤバチ | ギングチバチ科 | 本州、九州 | ― |

| ヒメハヤバチ | ギングチバチ科 | 本州、四国、九州、対馬 | ― |

| ヒメコオロギバチ | ギングチバチ科 | 本州、四国、九州、対馬、屋久島、大隈諸島など | ― |

| ナミコオロギバチ | ギングチバチ科 | 本州、四国、九州、対馬、大隈諸島など | ― |

次の蜂は古い資料ではアナバチ科と記載されているようです。現在はギングチバチ科に分類が直されています。

アナバチ科アナバチ亜科4種

ここからは、日本で観察できるアナバチ10種をアナバチ亜科、ジガバチ亜科、ドロジガバチ亜科に分けて紹介します。まずはアナバチ亜科4種です。

アルマンアナバチ

※画像はイメージ

| 和名 | アルマンアナバチ |

| 学名 | Isodontia harmandi |

| 見られる時期 | 6~8月 |

| 体長 | 15~25mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 後脚の腿節、脛節、付節だけ赤褐色 |

| 分布 | 本州、四国、九州、対馬 |

| 巣の場所 | 竹筒、枯れ木の孔、カミキリムシが開けた穴 |

| 幼虫のエサ | キリギリス、クツワムシ、ササキリ、ツユムシ ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

アルマンアナバチは竹筒や枯れ木の孔などの既存の穴を活用し、泥や苔(コケ)で仕切りを作って営巣するのが特徴です。巣材が豊富な沢や林などの湿気が多いところを好みます。

米などのイネ科の植物を好んで食害するササキリ類を狩るため、農業にとっては益虫です。

コクロアナバチ

| 和名 | コクロアナバチ |

| 学名 | Isodontia nigella |

| 見られる時期 | 初夏~秋 |

| 体長 | 15~24mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 頭楯に銀色の毛が生えている |

| 分布 | 北海道、本州、伊豆諸島、九州、対馬、南西諸島 |

| 巣の場所 | 竹筒、枯れ木の穴 |

| 幼虫のエサ | キリギリス、ササキリ類、ツユムシ類 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

コクロアナバチも既存の穴を活用して営巣するアナバチです。巣内の仕切りには枯草をメインに、泥や苔なども使います。

キリギリスハンターとも呼ばれ、狩りの内容は強烈です。狩った虫に毒を注入して麻痺させ、触覚を切ってから生きたまま巣穴に運びます。

クロアナバチ

| 和名 | クロアナバチ |

| 学名 | Sphex argentatus |

| 見られる時期 | 7~9月 |

| 体長 | 25~30mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 羽は暗褐色 頭部に白い毛が生えている |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州、伊豆諸島、種子島、屋久島など |

| 巣の場所 | 土の中 |

| 幼虫のエサ | キリギリス ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

クロアナバチは土を掘って営巣するアナバチです。地下40~50cm程度まで掘り進め、奥の方に1~5つの育房室を作ります。なお、巣穴は1つだけですが、ダミーの穴を両脇に作るため巣穴が3つに見えます。

キンモウアナバチ

| 和名 | キンモウアナバチ |

| 学名 | Sphex diabolicus flammitrichus |

| 見られる時期 | 7~10月 |

| 体長 | 28~32mm (日本最大のアナバチ) |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 頭楯と胸に金色の毛が生えている |

| 分布 | 本州、四国、九州、奄美大島など |

| 巣の場所 | 土の中 |

| 幼虫のエサ | ツユムシ類、クダマキモドキ ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜、花粉 |

キンモウという名前のとおり、金色の毛が目立つアナバチです。土の中に60cmほどの深さの巣を作ります。

同じ場所に大量発生することがありますが、自分が狩ったエサ以外には興味がないようです。

アナバチ科ジガバチ亜科4種

ジガバチはいずれも腹部が細く、アナバチ亜科と比べて長いことが特徴です。ここでは、ジガバチ亜科(Ammophilinae)に属する4種類を紹介します。

フジジガバチ

| 和名 | フジジガバチ |

| 学名 | Ammophila atripes japonica |

| 見られる時期 | 5~9月 |

| 体長 | 25~30mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い メスは脚と腹が赤褐色 |

| 分布 | 本州、九州 |

| 巣の場所 | 土の中 |

| 幼虫のエサ | 蛾や蝶の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜、虫 |

地面に穴を掘るアナバチで、腹と脚の赤褐色が特徴です。アジアからオーストラリアまで広範囲に分布していますが、日本においては希少種で準絶滅危惧に指定されています。

タイワンジガバチ※フジジガバチの亜種

| 和名 | タイワンジガバチ |

| 学名 | Ammophila clavus formosana |

| 見られる時期 | 5~9月 |

| 体長 | 20~30mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い メスは脚と腹が赤褐色 |

| 分布 | 南西諸島(沖縄島以南) |

| 巣の場所 | 土の中 |

| 幼虫のエサ | 蛾や蝶の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜、虫 |

フジジガバチの琉球亜種です。基亜種のフジジガバチと見た目や特性にほとんど差はなく、生息地が主な違いといえます。

サトジガバチ

| 和名 | サトジガバチ |

| 学名 | Ammophila vagabunda |

| 見られる時期 | 5~9月 |

| 体長 | 10~25mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 腹が細く赤い |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州、対馬、屋久島、種子島、口永良部縞 |

| 巣の場所 | 土の中 |

| 幼虫のエサ | 蛾や蝶の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜、虫 |

ミカドジガバチとそっくりな見た目ですが、よく観察すると背板の末端がやや太いという特徴があります。また、ミカドジガバチが木の孔などに営巣するのに対し、サトジガバチは土の中に営巣します。

ミカドジガバチ

※画像はイメージ

| 和名 | ミカドジガバチ |

| 学名 | Hoplammophila aemulans |

| 見られる時期 | 夏季~初秋 |

| 体長 | 23~27mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 腹が細い 腰(腹部第2節)が赤い |

| 分布 | 本州、四国、九州、対馬 |

| 巣の場所 | 樹上の空洞、竹筒 |

| 幼虫のエサ | シャチホコガ類の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

ミカドジガバチは樹上の空洞や竹筒を好んで営巣し、小石や木片で育房室に蓋をします。

アナバチ科ドロジガバチ亜科2種

ドロジガバチ亜科(Sceliphrinae)は泥を使って営巣するアナバチです。国内に生息する2種を紹介します。

ヤマトルリジガバチ

| 和名 | ヤマトルリジガバチ |

| 学名 | Chalybion japonicum |

| 見られる時期 | 7~9月 |

| 体長 | 15~20mm |

| 見た目の特徴 | コバルトブルー 金属的な光沢 |

| 分布 | 本州、四国、九州、佐渡島、隠岐、伊豆諸島、対馬など |

| 巣の場所 | 竹筒、他のアナバチの巣 |

| 幼虫のエサ | クモ ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜、虫 |

コバルトブルーの金属的な光沢が美しいアナバチです。竹筒や他のアナバチが作った巣を利用して営巣し、クモを狩ります。

なお、ヤマトルリジガバチの巣は生息域が重なるミドリセイボウやクロバネセイボウなどに寄生されることがあります。

キゴシジガバチ

※画像はイメージ

| 和名 | キゴシジガバチ |

| 学名 | Sceliphron madraspatanum |

| 見られる時期 | 不明 |

| 体長 | 20~28mm |

| 見た目の特徴 | 腹が補足黄色 胸に黄色の紋 脚は黄色と黒 その他の部分は黒 |

| 分布 | 本州南部、南西諸島 |

| 巣の場所 | 軒下の壁 ※巣はドロバチに似ている |

| 幼虫のエサ | クモ ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜、虫 |

他のアナバチとは違い、キゴシジガバチは巣の外装から自分で作ります。巣材は泥で、民家の軒下などに泥の塊のような巣を作るのが特徴です。

なお、エサとするセアカゴケグモなどの駆除によって個体数は年々減少しています。京都府では絶滅危惧種に指定されているので、見つけても放っておいてあげましょう。

アナバチに関するよくある質問

アナバチの巣は放っておいても大丈夫?

庭に巣が作られた場合は、踏み抜いてしまい刺されるリスクがあります。しかし、アナバチが持っている毒は虫を捕食するためのもので、毒性が弱いため有害性は低い蜂です。玄関前など、人の出入りの多い場所でなければ、放っておいても問題ないといえるでしょう。

ただし、子供やペットが刺されたときは大人が刺されるよりもダメージが大きい恐れがあります。また、土の中に巣を作る蜂の中には、危険なスズメバチもいます。判断が難しいときは蜂駆除業者などに相談してみましょう。

土に掘られたアナバチの巣の深さはどれくらい?

巣の深さはアナバチの種類によりますが、日本最大のアナバチであるキンモウアナバチは深さ60cmほどの穴を掘ります。

アナバチに刺されたらどうすれば良い?

アナバチの毒は狩ったエサを麻痺させるためのもので、人間にとってはほとんど害がありません。群れを成すタイプでもないので、集団攻撃によって重症化するリスクは低いといえるでしょう。

ただし、腫れやかゆみが生じることはあるため、患部を冷やして経過観察することをおすすめします。

アナバチの巣を駆除する方法は?

アナバチは攻撃性が低く毒も弱いため、基本的には巣を放っておいても問題ありませんが、どうしても駆除したいときは蜂用の殺虫スプレーを使いましょう。

ノズルを巣穴に差し込み、使い切るまで噴射すれば駆除できるはずです。ただし、日中は親蜂が出かけている可能性があり、獲り逃すとすぐに巣づくりを再開してしまうため、駆除は夜におこないましょう。

アナバチはほぼ無害なので極力放っておこう

アナバチは人間にとってはほぼ無害な蜂です。軒下や外壁に巣作りされれば汚れになるため不快感がありますが、危険性という点では放っておいても問題ありません。

アナバチの種類の中には絶滅危惧種に指定されているものもあるので、極力放っておきましょう。

ただし、アナバチの巣穴に見えても実はクロスズメバチやオオスズメバチの巣という可能性もあります。蜂らしきものが地中に入っていくのを見つけたら、近づかずにカメラの拡大機能などで観察しましょう。

蜂の種類を判断できないときは、プロの蜂駆除業者に相談することをおすすめします。