ドロバチは泥を使って巣を作ることが多い蜂で、その巣はしばしば泥汚れと間違われるため、気づかぬうちに駆除されていることもあるようです。

しかし、農業や園芸にとっては益虫であり、種類によっては絶滅危惧種に指定されています。危険な蜂や泥汚れと間違えて駆除しないよう気を付けたいところです。

本記事では、ドロバチの分類と特徴を解説し、日本に住む17種類のドロバチの詳細を紹介します。ぜひ蜂を見分ける際の参考にしてください。

ドロバチとは

ドロバチの分類と特徴を詳しく解説します。

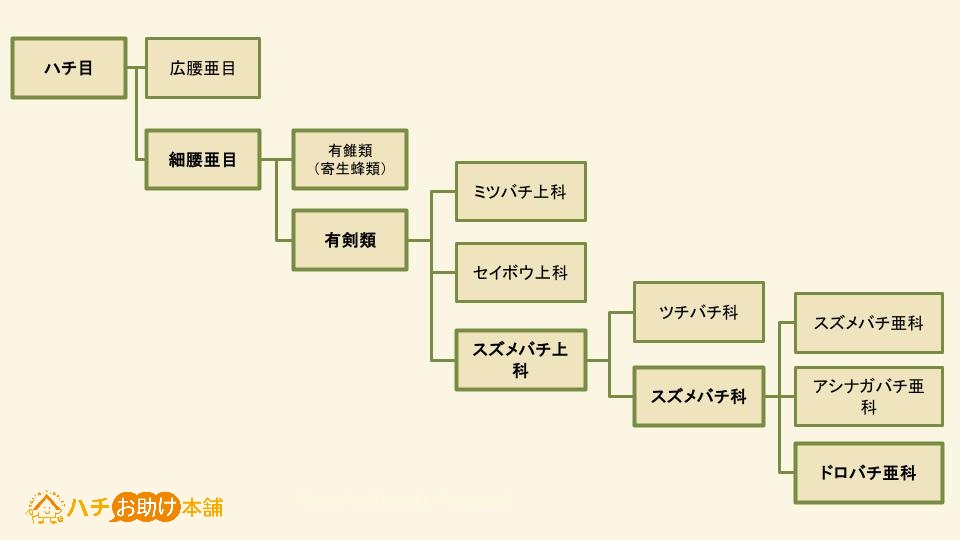

スズメバチ科ドロバチ亜科の総称

ドロバチはスズメバチ科ドロバチ亜科(Eumeninae)に分類される蜂の総称です。スズメバチ科ですが、同科に属するスズメバチやアシナガバチほどの毒性・攻撃性はありません。

ドロバチの特徴

ドロバチには次のような特徴があります。

ドロバチの特徴

・泥で巣をつくる種類が多い

・おとなしい性格

・腰が細い

・腹の第二節が膨らんでいる

・社会性をもたない種類が多い

・毒性が弱い

・集団攻撃される心配がない

・黒い体と黄色~オレンジの模様

名前のとおり、泥を使って巣作りする蜂が多い種類です。ただし、ドロバチに分類されていても泥を使わない蜂もいます。全種共通の特徴としては、おとなしい性格であることと、腰が細く腹の第二節(人から見るとお尻)がぷっくりと膨らんで見える点が挙げられます。

また、ほとんどのドロバチは、巣に幼虫の餌となる芋虫などを入れ、卵を産むとに蓋をして飛び去ります。基本的には育児をしない、社会性のないタイプ(※)です。成虫が去った後、卵から孵った幼虫は成虫が残した餌を食べて大きくなります。

毒性は狩りをする際にエサとなる昆虫を弱らせるためのもので、強くはありません。育房室が少なく働き蜂がいないため、集団攻撃される心配がない点でも危険性の低い蜂といえます。

(※)ドロバチは幼虫が少し大きくなるまで、餌を運ぶ亜社会性のタイプもいます。詳しくは後述の「ドロバチの種類」で解説します。

ドロバチに刺された事例

ドロバチはおとなしい性格で、基本的には人を刺しません。ただし、閉鎖的な空間に閉じ込められると興奮し、攻撃性が増すようです。ドロバチの一種であるムモントックリバチが、走行中の車の窓から侵入し、運転手を刺した事例があります。

ドロバチが車内や室内に侵入したときは、窓やドアを開け、出て行ってくれるのを待ちましょう。

ドロバチ17種類

ドロバチ亜科の蜂は数多くの種類があり、日本国内に生息しているものだけでも50~60種類といわれています。その中から、本記事では17種類を紹介します。

| 属 | 蜂の種類 | 体長 | 分布 |

| スズバチ属 | スズバチ | 18~30mm | 北海道、本州、四国、九州 奥尻島、佐渡島、対馬 五島列島、大隅諸島、石垣島 |

| フタスジドロバチ属 | フタスジスズバチ (ヤマトフタスジスズバチ) |

12~17mm | 北海道、本州、四国、九州 佐渡島、伊豆諸島 大隅諸島、奄美大島 |

| トックリバチ属 | ミカドトックリバチ | 10~15mm | 北海道、本州、四国、九州 |

| キボシトックリバチ | 13~17mm | 北海道、本州、四国、九州 | |

| キアシトックリバチ | 10~14mm | 本州 | |

| ムモントックリバチ | 10~21mm | 日本全土 | |

| フタオビドロバチ属 | オオフタオビドロバチ | 10~21mm | 北海道、本州、四国、九州 伊豆諸島、小笠原諸島 佐渡島、対馬、南西諸島 |

| カバフドロバチ属 | ナミカバフドロバチ (カバフスジドロバチ) |

12~15mm | 本州、四国、九州 対馬、種子島 |

| エントツドロバチ属 | エントツドロバチ (オオカバフスジドロバチ) |

15~20mm | 本州、四国、九州 |

| ハグロフタオビドロバチ | 16mm前後 | 関東、北陸、中国 四国、九州、対馬 |

|

| オオドロバチ属 | フカイオオドロバチ | 14~21mm | 本州、四国、九州、対馬 硫黄島、佐渡島 淡路島、南西諸島 |

| スジドロバチ属 | ケブカスジドロバチ | 12~15mm | 石川県、長野県 北海道、徳島県など |

| カバオビドロバチ属 | カバオビドロバチ | 8.5~15mm | 本州、九州、淡路島 |

| ミカドドロバチ | 7~13mm | 北海道、本州、四国、九州 対馬、伊豆諸島、種子島 屋久島、口永良部字真、馬毛島 |

|

| チビドロバチ属 | カタグロチビドロバチ | 7~10mm | 北海道、本州、四国 九州、対馬、伊豆諸島 佐渡島、大隈諸島 |

| キオビチビドロバチ | 7~10mm | 北海道、本州、四国 九州、対馬、伊豆諸島 佐渡島、大隈諸島 |

|

| ハムシドロバチ属 | サイジョウハムシドロバチ (ヤマトハムシドロバチ) |

6~9mm | 北海道、本州、四国、九州 伊豆諸島、佐渡島、対馬 |

スズバチ

| 和名 | スズバチ |

| 学名 | Oreumenes decoratus |

| 分類 | スズバチ属 |

| 体長 | 18~30mm |

| 見た目の特徴 | 腹部にオレンジの縞 顔と胸は黄色~オレンジの斑紋 |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 奥尻島、佐渡島、対馬、五島列島、大隅諸島、石垣島 |

| 巣の場所 | 民家の壁、階段の角、屋根裏、墓石 |

| 幼虫のエサ | 蝶や蛾の幼虫、シャクトリムシなど ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

スズバチ(Oreumenes decoratus)は国内に住む唯一のスズバチ属で、鈴のような形の巣を作るドロバチです。色や模様、体長がキイロスズメバチやオオスズメバチに似ているため、危険な蜂と間違われることがあります。

単独行動で危険性も低いので、放っておいても問題ありません。

ただし、屋根裏に巣が作られた場合は、湿気によるカビや腐食を引き起こす恐れがあるため要注意です。屋根裏の巣を目視するのは難しいので、羽音やカサカサという音がしたら蜂駆除業者に相談してみましょう。

フタスジスズバチ(ヤマトフタスジスズバチ)

| 和名 | フタスジスズバチ |

| 学名 | Discoelius zonalis |

| 分類 | フタスジドロバチ属 |

| 体長 | 12~17mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 腹部に黄色の線 頭楯の一部が黄色 |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 佐渡島、伊豆諸島、大隅諸島、奄美大島 |

| 巣の場所 | 竹筒など |

| 幼虫のエサ | 蛾の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

フタスジスズバチは国内に生息する唯一のフタスジスズバチ属です。黄色の線は腹部の第一節に1本、第二節に1本の合計2本しかないため、全体的に黒く見えます。

ドロバチの中では稀な、植物で営巣する種類です。葉を噛み砕いたものを育室の中に敷き詰めて営巣します。

ミカドトックリバチ

| 和名 | ミカドトックリバチ |

| 学名 | Eumenes micado |

| 分類 | トックリバチ属 |

| 体長 | 10~15mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 胸~腹に黄色の斑紋 腹部に黄色の線が2本 小さい |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 |

| 巣の場所 | 葉や枯草の裏 |

| 幼虫のエサ | シャクトリムシなど ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

ミカドトックリバチは名前のとおり、とっくりのような形の巣を作る蜂です。葉の裏などに泥でこねたものを使って営巣します。巣の大きさは葉の裏に営巣できるほど小さく、大きいものでも4cmほどしかありません。

模様の入り方はスズバチ(Oreumenes decoratus)に似ていますが、斑紋はオレンジではなく黄色で、体長が小さい点で異なります。

キボシトックリバチ

| 和名 | キボシトックリバチ |

| 学名 | Eumenes fraterculus |

| 分類 | トックリバチ属 |

| 体長 | 13~17mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 胸~腹に黄色の斑紋 腹部第2節の斑紋が大きい 脚は黄色の割合が高い 小盾板に黄色の斑紋がある |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 |

| 巣の場所 | 葉の裏、石の表面 |

| 幼虫のエサ | 芋虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

キボシトックリバチもとっくり型の巣を作るドロバチです。「キボシ」の名前のとおり、黄色の斑紋が目立ちます。

1年で2回巣を作るとされており、1回目は植物の茎、2回目は石の表面を選ぶ傾向があります。

キアシトックリバチ

| 和名 | キアシトックリバチ |

| 学名 | Eumenes rubrofemoratus |

| 分類 | トックリバチ属 |

| 体長 | 10~14mm |

| 見た目の特徴 | キボシトックリバチに似ている 脚は褐色の割合が高い 小盾板も黒い |

| 分布 | 本州 |

| 巣の場所 | 草木の枝、民家の壁 |

| 幼虫のエサ | 蛾の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

キアシトックリバチはキボシトックリバチの類似種ですが、脚が褐色で顔の小盾板が黒いという違いがあります。名前は「キアシ(黄脚)」でも脚は褐色と覚えておきましょう。

ムモントックリバチ

| 和名 | ムモントックリバチ |

| 学名 | Eumenes rubronotatus |

| 分類 | トックリバチ属 |

| 体長 | 10~15mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 腹部に黄色の線 胸にはわずかに黄色の斑紋 脚も黒 |

| 分布 | 日本全土 |

| 巣の場所 | 石や岩の表面 |

| 幼虫のエサ | 芋虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

腹部第1節と2節に1本ずつ黄色の線と胸のわずかな斑紋がありますが、「ムモン(無紋)」という名前の通り、ほとんど黒い蜂です。

石や岩のくぼみを使って効率的に巣を作るのが特徴で、他のトックリバチと比べて半球程度で巣を完成させます。

こちらもCHECK

-

-

とっくり型の巣を作る蜂は?トックリバチとスズメバチの巣を画像で紹介

とっくり型の巣を作るのは、スズメバチまたはトックリバチです。スズメバチは攻撃的で数が増えるため、巣を放置すると危険です。一方、トックリバチは農業にとって益虫であるため、むやみに駆除するのはおすすめでき ...

続きを見る

オオフタオビドロバチ

| 和名 | オオフタオビドロバチ |

| 学名 | Anterhynchium flavomarginatum |

| 分類 | フタオビドロバチ属 |

| 体長 | 10~21mm |

| 見た目の特徴 | 黒の体に黄色の模様 腹部の黄色の線は2本 |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 伊豆諸島、小笠原諸島、佐渡島、対馬、南西諸島 |

| 巣の場所 | カミキリムシが開けた穴、木材の穴、竹筒など |

| 幼虫のエサ | 蛾の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

筒状の穴の中に泥で仕切りを作るドロバチです。竹筒や木材の穴だけでなく、木にカミキリムシが開けた脱出孔も活用します。

ナミカバフスジドロバチ(カバフスジドロバチ)

| 和名 | ナミカバフスジドロバチ |

| 学名 | Pararrhynchium ornatum |

| 分類 | カバフドロバチ属 |

| 体長 | 12~15mm |

| 見た目の特徴 | 腹部のオレンジの線が目立つ 腹部の光沢感が強い |

| 分布 | 本州、四国、九州、対馬、種子島 |

| 巣の場所 | カミキリムシが開けた穴、木材の穴、竹筒など |

| 幼虫のエサ | 蝶や蛾の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

ドロバチの多くは営巣が完了すると、幼虫のエサを入れて産卵すれば巣に蓋をして去りますが、ナミカバフドロバチは異なります。幼虫の成長に合わせて給餌する亜社会性の蜂です。他のドロバチと比べて長い期間、成虫が巣に留まります。

エントツドロバチ(オオカバフスジドロバチ)

| 和名 | エントツドロバチ |

| 学名 | Orancistrocerus drewseni |

| 分類 | エントツドロバチ属 |

| 体長 | 15~20mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 腹部にオレンジの線が2本 |

| 分布 | 本州、四国、九州 |

| 巣の場所 | 竹筒など |

| 幼虫のエサ | 蛾の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

竹筒などの穴を利用し、煙突状の入口を付けて営巣します。

なお、所属の異なるナミカバフスジドロバチ(カバフスジドロバチ)に見た目が似ており、体長が大きいため、オオカバフスジドロバチ、オオカバフドロバチという名称で呼ばれていたことがあります。

ハグロフタオビドロバチ

| 和名 | ハグロフタオビドロバチ |

| 学名 | Anterhynchium melanopterum |

| 分類 | エントツドロバチ属 |

| 体長 | 16mm前後 |

| 見た目の特徴 | 全体が黒い 頭楯と胸の一部に黄色の斑紋 腹部に黄~オレンジの線 羽が紫がかった黒色 |

| 分布 | 関東、北陸、中国、四国、九州、対馬 |

| 巣の場所 | 竹筒、虫が作った穴 |

| 幼虫のエサ | 蛾の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

ハグロフタオビドロバチは千葉県と福井県では絶滅危惧種に指定されているドロバチです。河川や里山の土地造成などによって、個体数が減少しているといわれています。

フカイオオドロバチ

| 和名 | フカイオオドロバチ |

| 学名 | Rhynchium quinquecinctum |

| 分類 | オオドロバチ属 |

| 体長 | 14~21mm |

| 見た目の特徴 | 黒とオレンジ オスの頭楯は黄色 |

| 分布 | 本州、四国、九州、対馬 硫黄島、佐渡島、淡路島、南西諸島 |

| 巣の場所 | 竹筒など |

| 幼虫のエサ | 蛾の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

フカイオオドロバチはドロバチの中では大きめな種類です。以前はフカイドロバチと呼ばれていました。南西諸島(九州南方から沖縄の諸島)に生息し、地域によって4亜種に分けられます。

ケブカスジドロバチ

| 和名 | ケブカスジドロバチ |

| 学名 | Ancistrocerus melanocerus |

| 分類 | スジドロバチ属 |

| 体長 | 12~15mm |

| 見た目の特徴 | 胸がやや毛深い 全体的に黒い 腹に黄色の線が2本 |

| 分布 | 石川県、長野県、北海道、徳島県など |

| 巣の場所 | 外壁の穴、コンクリートの窪みなど |

| 幼虫のエサ | 蝶や蛾の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

ケブカスジドロバチを含むスジドロバチ属は腹部第1背板に、横向きの隆起縁があるのが特徴です。

「ケブカ(毛深)」というほど毛が目立つわけではありませんが、注視すれば他のドロバチと比べて胸の毛はやや深いといえます。

カバオビドロバチ

| 和名 | カバオビドロバチ |

| 学名 | Euodynerus dantici |

| 分類 | カバオビドロバチ属 |

| 体長 | 8.5~15mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 腹部にU字の黄色い線 脚は黄色 |

| 分布 | 本州、九州、淡路島 |

| 巣の場所 | 竹筒、カミキリムシが開けた穴 |

| 幼虫のエサ | 蛾の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

カバオビドロバチはややU字に見える腹部の黄色い線が特徴のドロバチです。本州亜種と南西諸島亜種に分けられ、本州亜種は小盾板の黄色の模様が目立たない一方、南西諸島亜種は全体が黄色という違いがあります。

ミカドドロバチ

| 和名 | ミカドドロバチ |

| 学名 | Euodynerus nipanicus |

| 分類 | カバオビドロバチ属 |

| 体長 | 7~13mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 腹部の黄色の線が多い |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 対馬、伊豆諸島、種子島、屋久島、口永良部字真、馬毛島 |

| 巣の場所 | 竹筒、木の穴 |

| 幼虫のエサ | 蛾の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

ミカドドロバチはアオジソやバジルなどのハーブに食害をもたらす蛾の幼虫を駆除してくれる益虫です。人家の花壇などにも飛来します。背中の黄色い斑紋に個体差があるのも特徴です。

カタグロチビドロバチ

| 和名 | カタグロチビドロバチ |

| 学名 | Stenodynerus chinensis |

| 分類 | チビドロバチ属 |

| 体長 | 7~10mm |

| 見た目の特徴 | 羽の付け根あたり(肩板)が黒い 全体的に黒い 腹部に黄色の細い線が2本 小さい |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 対馬、伊豆諸島、佐渡島、大隈諸島 |

| 巣の場所 | 竹筒など |

| 幼虫のエサ | 蛾の幼虫 ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

カタグロチビドロバチは体長10mm程度と小さいチビドロバチ族の一種で、肩根が黒いことから「カタグロ」という名前が付けられたドロバチです。

小さいながらも、葉の食害をもたらすハマキガ類の幼虫を狩ってくれます。

キオビチビドロバチ

| 和名 | キオビチビドロバチ |

| 学名 | Stenodynerus frauenfeldi |

| 分類 | チビドロバチ属 |

| 体長 | 7~10mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 腹部に黄色の細い線が2本 肩板に黄色い紋がある |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 対馬、伊豆諸島、佐渡島、大隈諸島 |

| 巣の場所 | 竹筒など |

| 幼虫のエサ | 蛾の幼虫(小さなものを選ぶ) ※成虫が狩ったもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

キオビチビドロバチもチビドロバチの一種です。カタグロチビドロバチとそっくりですが、羽の付け根の肩板に黄色い模様があるという点で異なります。

サイジョウハムシドロバチ(ヤマトハムシドロバチ)

| 和名 | サイジョウハムシドロバチ |

| 学名 | Symmorphus apiciornatus |

| 分類 | ハムシドロバチ属 |

| 体長 | 6~9mm |

| 見た目の特徴 | とても小さい 全体的に黒い 腹部に黄色の線 |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 伊豆諸島、佐渡島、対馬 |

| 巣の場所 | 竹筒、細いヨシ筒、木の穴 |

| 幼虫のエサ | ノミゾウムシ類やタマムシの幼虫 |

| 成虫のエサ | 花の蜜 |

サイジョウハムシドロバチは羽虫(ハムシ)のようにとても小さなドロバチです。以前はヤマトハムシドロバチと呼ばれていました。

とても小さいため、日よけの「よしず」などに使われるヨシ筒の中にも営巣できます。

ドロバチに関するQ&A

ドロバチに関するよくある質問に回答します。

ドロバチに刺されたら危険?症状は?

ドロバチの毒は狩りのためのもので、大きな外敵を倒せるほどの毒性はありません。ただし、患部の腫れや痒みなどの症状が出ることがあります。

また、以前に蜂に刺されたことがあればアナフィラキシーショックになる恐れもあるため、刺された後は経過観察し、体調が悪いときは病院で診察を受けることをおすすめします。

ドロバチの巣を壊したらどうなる?

ドロバチは基本的には育児をせず、成虫が長期間滞在することがないため、巣を壊しても襲われる心配はまずありません。

ただし、ナミカバフスジドロバチなどの亜社会性のドロバチは、他のドロバチと比べると巣の周辺にいる可能性があります。念のため、巣を駆除するときは周囲にドロバチがいないことを確認しましょう。

ドロバチの巣の駆除方法は?

蜂用の殺虫スプレーで巣内の幼虫を死滅させましょう。その後、外壁等に泥で巣を作られた場合は、高圧洗浄機やブラシで落とすだけで駆除できます。

よしずや竹筒に営巣された場合は、燃えるゴミなどに出して処分することをおすすめします。

ドロバチの巣は初期段階で駆除すべき?

ドロバチの巣はスズメバチやミツバチ、アシナガバチのように肥大化することがないため、初期段階で対処しなくても問題ありません。むしろ、営巣が完了すると親蜂が去るため、その後の方が安全に駆除できます。

ドロバチはほぼ無害な益虫

ドロバチの多くは巣は守ることもなく、卵を産めば立ち去ります。性格はおだやかで毒性も強くはありません。むしろ、農業や園芸に悪影響をもたらす虫を狩ってくれる益虫です。

屋根裏などの家に被害をもたらす場所に巣を作られない限り、放っておいて問題ありません。車内や室内に侵入されたときは、窓やドアを開けて出ていってくれるのを待つのがおすすめです。

ぜひ他の蜂と見分けて、可能な限り自然のままにしてあげましょう。ただし、見分けがつかないときは要注意です。スズメバチの可能性もあるので、迷ったときは蜂駆除業者などに相談することをおすすめします。