フタモンアシナガバチはアシナガバチの1種で、腹部に二つある黄色の紋が特徴です。そのフタモンアシナガバチと酷似している蜂に、トガリフタモンアシナガバチがいます。本記事では両者の基本情報と違い・共通点を詳しく解説します。

目次

フタモンアシナガバチ(本土亜種)の基本情報

| 和名 | フタモンアシナガバチ(本土亜種) |

| 学名 | Polistes chinensis antennalis |

| 見られる時期 | 5~11月 |

| 体長 | 働き蜂:14~16mm オス蜂:15~16mm 女王蜂:14~18mm |

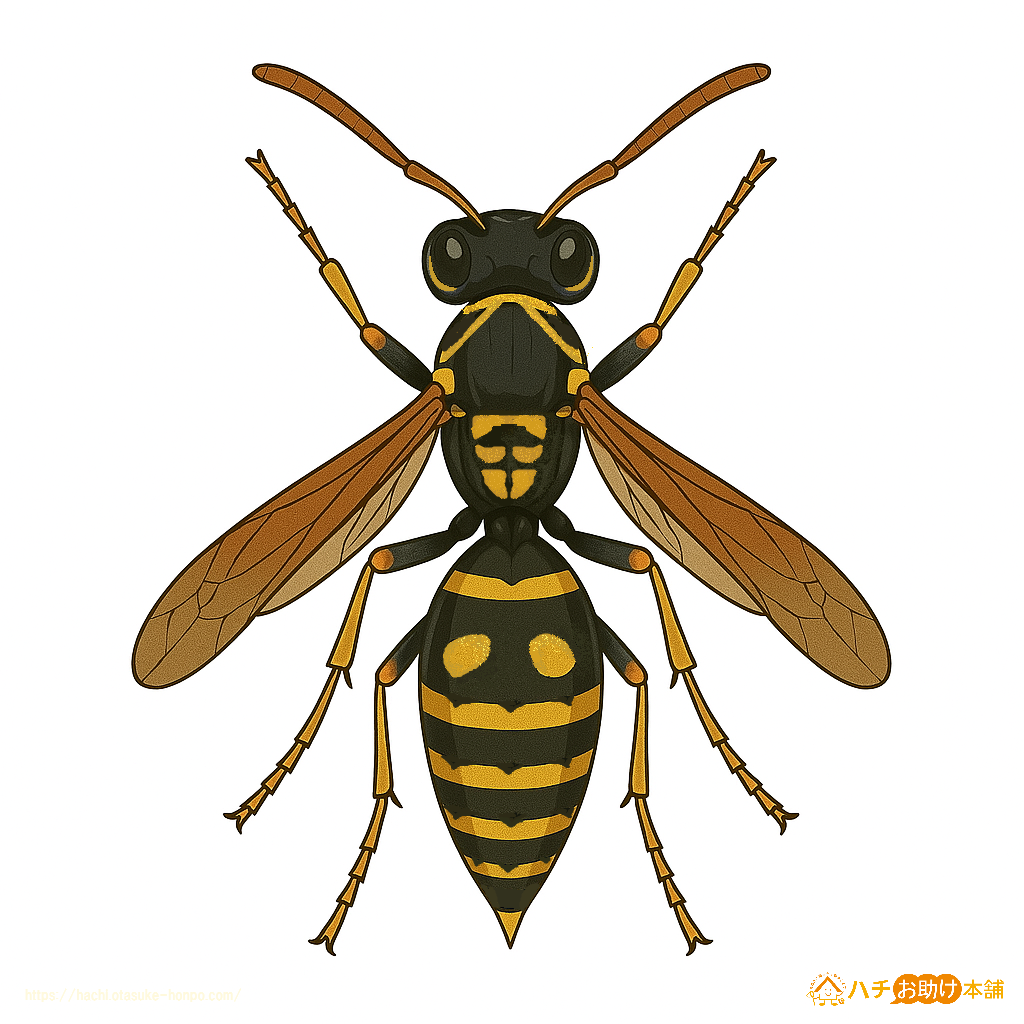

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 鮮やかな黄色の縞 腹部に黄色の斑点が2つある |

| 分布 | 渡島半島(北海道)、奥尻島(北海道) 本州、四国、九州、津島、大隈諸島 |

| 巣の場所 | 木の幹 藪(やぶ)の中 軒下、生垣 |

| 幼虫のエサ | 蝶・蛾の幼虫 カメムシ、クモ、バッタ ※いずれも成虫が肉団子にしたもの |

| 成虫のエサ | 花の蜜、樹液 ヤブガラシ、アブラムシの甘露 |

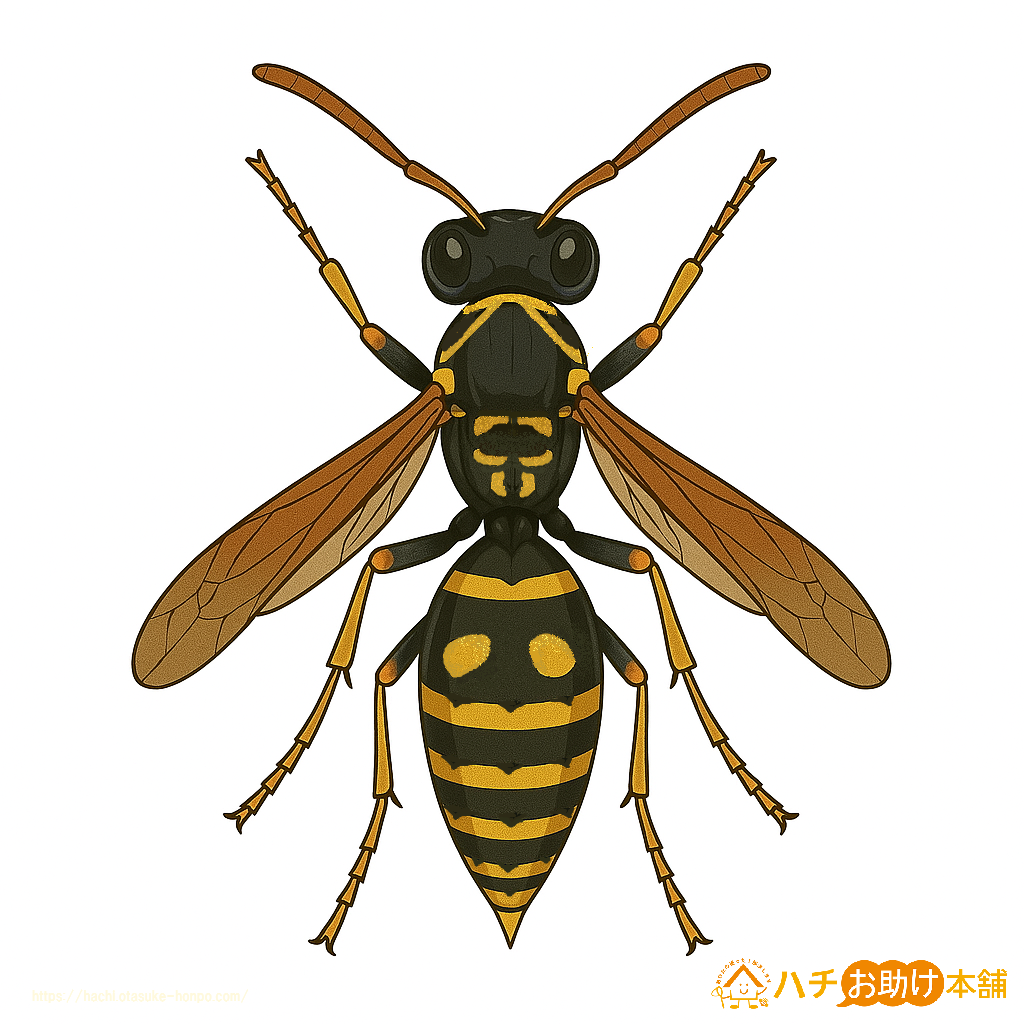

フタモンアシナガバチ(本土亜種)は日本全土に分布しています。腹部に黄色の丸い模様が2つあり、胸部の模様は控えめです。後述のトガリフタモンアシナガバチと酷似していますが、模様には微妙な違いがあり、巣の場所や分布も異なります。

基亜種は与論島・沖縄島に生息

基亜種(もとあしゅ)とは、複数の亜種(あしゅ)が存在する種の中で、最初に発見された基準となる亜種のことです。フタモンアシナガバチの基亜種はキイロフタモンアシナガバチとも呼ばれる「Polistes chinensis chinensis」で、日本では与論島と沖縄島に生息しています。本土亜種よりも黄色が強い見た目です。

トガリフタモンアシナガバチの基本情報

| 和名 | トガリフタモンアシナガバチ |

| 学名 | Polistes riparius |

| 見られる時期 | 5~11月 |

| 体長 | 14mm~19mm |

| 見た目の特徴 | フタモンアシナガバチと似ている 胸の斑紋が大きい 大顎が黒い |

| 分布 | 北海道(渡島半島以外)、秋田県 |

| 巣の場所 | 河原の草地 カラマツの植林地など |

| 幼虫のエサ | 蝶・蛾の幼虫、バッタ ※いずれも成虫が肉団子にしたもの |

| 成虫のエサ | ヤマブドウ アブラムシ・カイガラムシ・キジラミの甘露 |

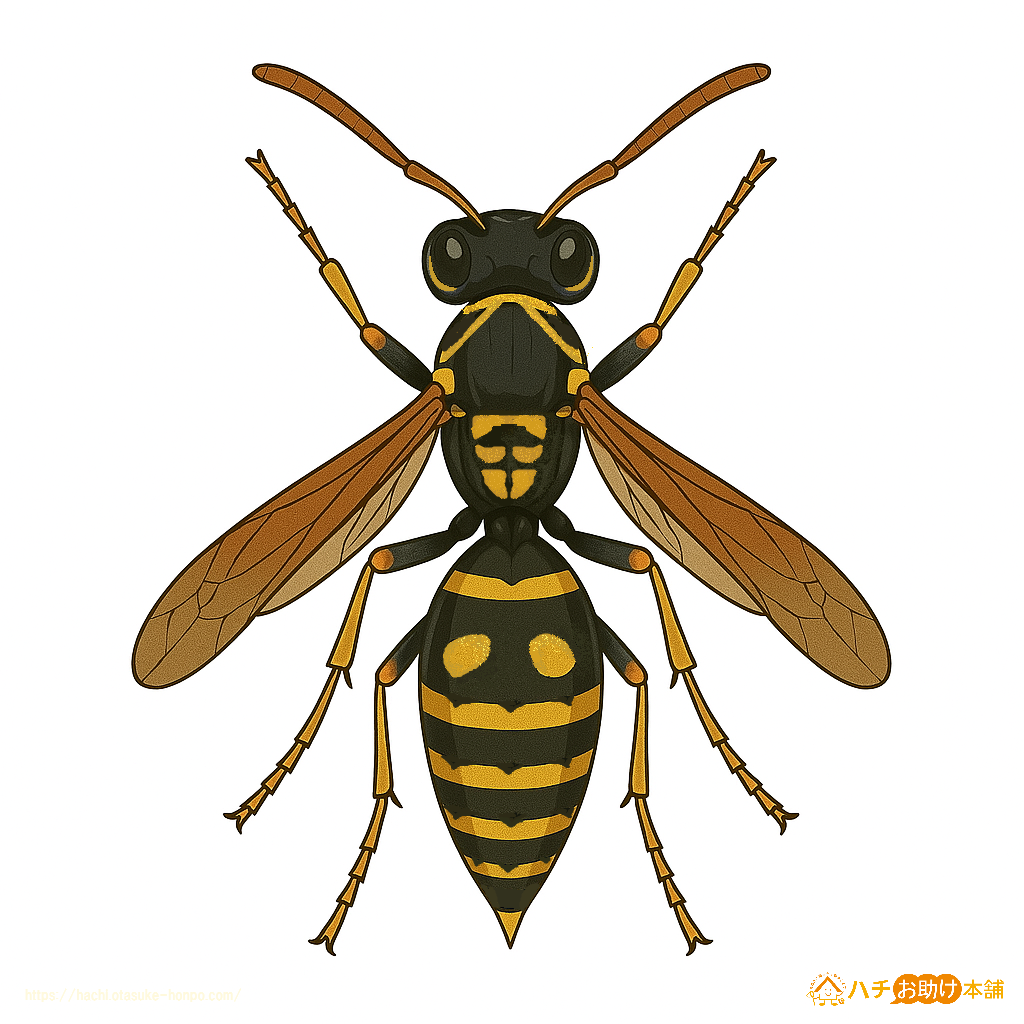

フタモンアシナガバチと酷似している蜂です。頭楯(とうじゅん)の先端が尖っているため、トガリフタモンアシナガバチという名称で分類されています。なお、トガリフタモンアシナガバチは河原や笹薮などの自然環境かつ明るく開けた場所を好むため、人の生活圏で営巣するケースはほとんどないようです。

その他の違いは、次の「フタモンアシナガバチとトガリフタモンアシナガバチの違い」で詳しく解説します。

フタモンアシナガバチとトガリフタモンアシナガバチの違い

フタモンアシナガバチ(本土亜種、以下フタモンアシナガバチ)とトガリフタモンアシナガバチの違いを以下に分けて詳しく解説します。

2種の違い

・見た目

・巣

・分布

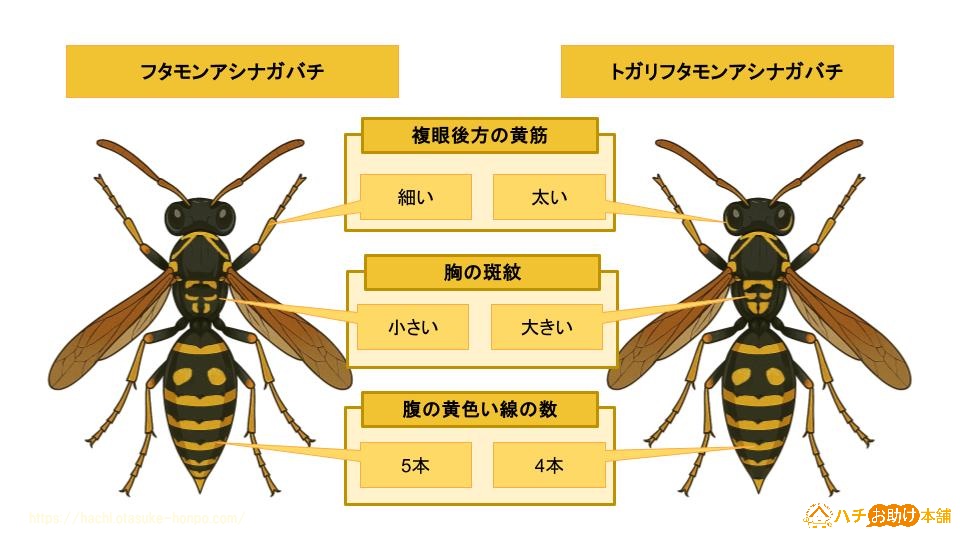

見た目の違い

| 種類 | フタモンアシナガバチ | トガリフタモンアシナガバチ |

| 画像 |  |

|

| 体長(最大) | 18mm | 19mm |

| 頭楯 | 丸みがある | 尖っている |

| 大顎の色 | 黄 | 黒 |

| 複眼後方の黄筋 | 細い | 太い |

| 胸の斑紋 | 小さい | 大きい |

| 二紋の下の黄色い線の数 | 5本 | 4本 |

トガリフタモンアシナガバチの方がやや大きいサイズです。頭楯(とうじゅん)は人間でいえば鼻にあたる部分で、頭部から口元へとつながる楯のようなものを指します。フタモンアシナガバチは頭楯に丸みがありますが、トガリフタモンアシナガバチは尖っているのが特徴です。トガリフタモンアシナガバチという名称の由来でもあります。

大顎は口にあたる部分で、フタモンアシナガバチは黄色ですが、トガリフタモンアシナガバチは黒です。一方、複眼(大きな目)の後方にある黄色の筋模様はトガリフタモンアシナガバチの方が目立ちます。胸の黄色の斑紋もトガリフタモンアシナガバチの方が大きめです。

腹部の黄色い縞模様は、フタモンアシナガバチが5本であるのに対し、トガリフタモンアシナガバチは4本という違いがあります。

巣の違い

| 種類 | フタモンアシナガバチ | トガリフタモンアシナガバチ |

| 育房数 | 働き蜂が生まれる前:30~40房 ピーク時:300~1,000房 |

働き蜂が生まれる前:50~70房 ピーク時:50~100房 |

| 巣の場所 | 自然環境、民家 | 自然環境 |

ピーク時の育房数はフタモンアシナガバチの方が多いため、働き蜂の数も多い傾向にあります。トガリフタモンアシナガバチの場合、育房数が最大の100室になることも稀です。また、フタモンアシナガバチは人の生活圏にも適応していますが、トガリフタモンアシナガバチは自然環境を好みます。

分布の違い

| 種類 | フタモンアシナガバチ | トガリフタモンアシナガバチ |

| 分布 | 渡島半島(北海道) 奥尻島(北海道) 本州、四国、九州 津島、大隈諸島 |

北海道(渡島半島以外) 秋田県 |

フタモンアシナガバチは日本全国に広く分布していますが、トガリフタモンアシナガバチは渡島半島以外の北海道と秋田県に限られます。北海道と秋田県以外で腰に二つの斑紋があるアシナガバチを見かけたら、フタモンアシナガバチと考えられます。

フタモンアシナガバチとトガリフタモンアシナガバチの共通点

フタモンアシナガバチとトガリフタモンアシナガバチの共通点は次のとおりです。それぞれを詳しく解説します。

2種の共通点

・明るく開けた場所を好んで営巣

・巣の色は灰色または茶色

・性格は比較的おだやか

・害虫を狩る益虫

明るく開けた場所を好んで営巣

今回解説している2種に限らず、蜂は雨風と直射日光を避けて営巣するため、屋根となるものは必要です。その中でも比較的、明るく開けた場所を好みます。具体的には、木の幹や藪などです。人の生活圏にも対応しているフタモンアシナガバチは軒下や生垣も営巣場所に選びます。

屋根裏や床下、木の洞の中などの閉鎖的な場所を好むスズメバチと比べると開放的な場所が中心です。

巣の色は灰色または茶色

傘のような形で、紙のような質感の巣を作ります。巣の色は灰色または茶色がかっており、サイズは10~20cmです。接着している場所から横向きに営巣するケースが多くみられます。

性格は比較的おだやか

性格は比較的おだやかで、刺激されなければ人を襲うことはまずありません。毒性も強くなく、痛みやかゆみなどの症状も軽度で済むことが多いようです。

ただし、過去に蜂に刺されたことがある人(ハチアレルギーがある人)はアナフィラキシーショックのリスクがあります。また、大群に襲われれば蜂毒で重症化する可能性もあるので、不用意に近づかないようにしましょう。

害虫を狩る益虫

おだやかな性格に加えて、農作物に食害をもたらす害虫を狩るため、農業では益虫とされています。害虫を狩るのは幼虫のエサとなる肉団子を作るためです。蝶・蛾の幼虫、カメムシ、バッタ、クモなどを狩ります。なお、成虫のエサは成虫になると樹液やヤブガラシの花蜜、アブラムシの甘露などです。

その他、アシナガバチ全般に共通する特徴もあります。詳しくは次の記事をご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

日本のアシナガバチは11種類!蜂と巣の特徴を解説

アシナガバチは名前の通り脚の長さが特徴的な、認知度の高い蜂です。黄色やオレンジの縞模様、比較的大きいというイメージもあるでしょう。しかし、実際はアシナガバチも多種多様で、日本に住んでいるものだけでも1 ...

続きを見る

どちらの蜂も刺激しなければ害はない

フタモンアシナガバチとトガリフタモンアシナガバチはよく似ている蜂です。細部の違いはありますが、遠目から見分けるのは困難といえます。しかし、どちらも性格は比較的おだやかで、刺激しなければ襲ってくることはありません。農作物に食害をもたらす害虫を狩る益虫の側面があるので、可能であれば放っておきましょう。

ただし、フタモンアシナガバチは民家周辺で営巣することもあります。攻撃性が高くない蜂といえども、玄関上の軒下やベランダなどに営巣されれば、出入りするだけでも刺激となる恐れがあるため要注意です。営巣の初期段階で働き蜂がいなければ自分でも駆除できますが、働き蜂が多いときはプロに依頼しましょう。

よくある質問

フタモンアシナガバチはどこに巣を作りますか?

明るく開放的な場所を好みます。木の幹や藪、軒下、生垣などが中心です。

フタモンアシナガバチは危険ですか?

比較的おだやかな性格なので、刺激されなければ積極的に攻撃するタイプではありません。ただし、攻撃能力はもっているため、油断せずに離れましょう。

フタモンアシナガバチとトガリフタモンアシナガバチの違いは?

複眼後方の黄色紋の大きさ、大顎の色、胸の模様、腹部の縞の数などに違いがあります。また、フタモンアシナガバチは人の生活圏にも適応していますが、トガリフタモンアシナガバチは自然環境が中心です。