スズメバチの巣を自力で駆除する方法!時期と時間帯を狙えば安全

「スズメバチの巣を自力で安全に駆除するやり方を知りたい」

「スズメバチの巣、小さいから自力で駆除できるよね?」

スズメバチの巣を、安全に駆除したいと考えている方へ。

正しい知識があれば刺されずにDIYで駆除できますよ。

このページでは、「自力」で「安全」にスズメバチの巣を駆除するために必要な情報を分かりやすくご案内しています。

ぜひ、お役立てくださいね。

目次

- スズメバチの巣の駆除を自分でできるのは「3つの条件」に当てはまる場合だけ!

- ①種類に関わらず時期は4月~6月

- ②種類に関わらず蜂の巣の大きさが15cm以下

- ③駆除しやすい場所にある

- スズメバチの巣の駆除を自分でするための8つの必須知識を解説!

- ①駆除を行う場合は夕方~夜間に

- ②スズメバチは甘い匂いに寄って来る

- ③スズメバチは黒色に寄って来る

- ④巣の位置や出入り口を確認する

- ⑤「戻り蜂」に注意する

- ⑥スズメバチは死んでも危険

- ⑦水に弱いが、水では駆除できない

- ⑧刺される場所は頭・顔と両手で73%

- スズメバチの巣を自分で駆除する方法に必要な準備

- 防護服

- 手袋・長靴

- 帽子やヘルメット

- ゴミ袋

- 殺虫剤

- 懐中電灯

- 巣を落とすための棒

- スズメバチの巣の駆除を自力で行う方法!5つの手順を解説

- ①巣から2~3mほどの場所に立つ

- ②巣の表面に殺虫剤をかける

- ③巣の中に殺虫剤を噴射する

- ④巣を除去・廃棄する

- ⑤除去後、再び殺虫剤をかける

- スズメバチの巣の駆除は「自力では手に負えない」と思ったら蜂の巣駆除業者に依頼

- ①市役所などの自治体に依頼

- ②蜂の巣駆除の専門業者に依頼

- ススズメバチの巣の駆除を自分で実施する方法まとめ

スズメバチの巣の駆除を自分でできるのは「3つの条件」に当てはまる場合だけ!

| 自力で駆除できる3つの条件 |

|---|

| ①時期は4月~6月 ②巣の大きさが15cm以下 ③駆除しやすい場所にある |

スズメバチは獰猛で、強力な毒針を持っていますので、駆除する際に刺されるリスクがあります。

ですが、この3つの条件が全て揃っていれば、あなたでも安全に自分で駆除することができますよ。

条件についてそれぞれご案内していきますね。

①種類に関わらず時期は4月~6月

4月~6月は女王蜂が巣作りに勤しむ時期で、比較的おとなしいです。

特に4月は女王バチがワンオペですので、安全に自力で駆除できます。

ただし、6月中旬~9月にかけては巣のサイズが大きくなっていき、数が増えて攻撃性が高くなるため、安全ではなくなってしまいます。

この時期はDIYではなく業者に依頼してください。

>>プロに依頼する

②種類に関わらず蜂の巣の大きさが15cm以下

スズメバチの巣の大きさが15㎝以下の場合は、スズメバチの数が少ないため、刺されるリスクは低いです。

女王蜂のワンオペの時期が終わると、こちらのような6㎝~のサイズの「とっくり型の巣」になります。

次のものは15㎝ぐらいですので、目視の目安にお役立てください。

・郵便ハガキの縦

・1,000円札の横

・スマホの縦

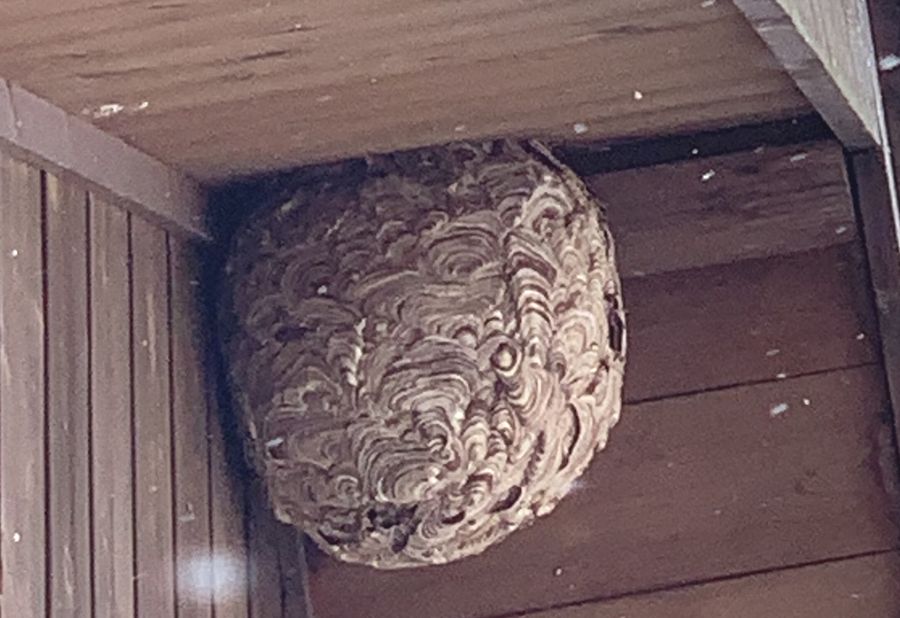

15㎝以上になると、ハチの数が増え、体が大きくなっていますので、刺されるリスクが格段に高まります。

巣は最終的には~1mぐらいのこちらのような形になります。

この場合は手におえないので、経験豊富なプロに依頼してくださいね。

>>プロに依頼する

参考)蜂の巣の作り始め・初期の状態、蜂の巣は小さいうちに駆除

③駆除しやすい場所にある

駆除しやすい場所とは、スズメバチ用のスプレーが届く1~3mまでの高さにあることです。

スズメバチが巣を作る場所はいろいろありますが、駆除しやすい場所は次の通りです。

| 自力で駆除できる場所の例 |

|---|

| ・木の穴、幹、枝 ・軒下や生け垣 参考)スズメバチ対策 |

閉鎖的で手が届きにくい場所にあるときは、次のような理由から、DIY難易度は高いです。

・巣の全体像が分からず駆除しきれない

・見えない位置にいるスズメバチに刺される

・襲って来られたら逃げられない

次のような場所にある場合は、プロに依頼することをご検討ください。

| プロに依頼すべき場所の例 |

|---|

| ・屋根裏 ・土の中 ・壁のすき間 ・床下 ・換気扇など通気口のある場所 参考)蜂の巣の種類を危険度の高い順に解説 |

>>プロに依頼する

| 【まとめ】自力で駆除できるかどうか判断しよう! |

|---|

| 時期、サイズ、巣の場所の3つの条件が整っていれば、自力で駆除できます。 具体的には4月~5ごろに数㎝~15㎝程度のサイズのスズメバチ巣が軒下や木の幹にできていた場合です。 当てはまるなら、自力で駆除できます! |

スズメバチの巣の駆除を自分でするための8つの必須知識を解説!

| 安全にスズメバチの巣を駆除するための8つの知識 |

|---|

| ①駆除を行なう場合は夕方~夜間に ②スズメバチは甘い匂いに寄って来る ③スズメバチは黒色に寄って来る ④巣の位置や出入り口を確認する ⑤「戻り蜂」に注意する ⑥スズメバチは死んでも危険 ⑦水に弱いが、水では駆除できない ⑧刺される場所は頭・顔と両手で73% |

スズメバチは毎年10名以上の死者を出すほど危険性が高いです。

安全に駆除するためには、この8つの知識を持っておいてください。

それぞれご案内していきますね。

①駆除を行う場合は夕方~夜間に

スズメバチの巣を駆除する時間帯は日没から2時間程度過ぎてからです。

理由は3つあります。

・この時間帯なら全ての蜂が揃っている

・スズメバチは夜目(よめ)が効かない

・気温の低下とともに体温が低下し、動きが鈍くなる

スズメバチが活発に動いている早朝~夕方は避けてください。

駆除のスタートが夕方以降となるため、明るいうちに道具を準備しておいてくださいね。

②スズメバチは甘い匂いに寄って来る

スズメバチは匂いに対して敏感で、刺激を受けやすい生物です。

夜でも人が発する次のような匂いに釣られて襲撃してくる可能性があります。

・整髪料

・香水

・洗濯洗剤、柔軟剤

・シャンプー、ボディーソープ

・汗

庭で作業する場合は、可能な限り匂いを抑えてくださいね。

駆除する日は、上記のような香りのするものは身に付けず、事前に軽くシャワーなどを浴びておくことをおすすめします。

ただし、シャンプーやボディーソープは匂いが残るので、使わないようにしてください。

③スズメバチは黒色に寄って来る

スズメバチは黒色や濃い色に寄ってきます。

その理由ですが、一説には天敵の熊の色が黒のためと言われています。

防護服の色が白の理由は、襲われずらい色だからです。

④巣の位置や出入り口を確認する

駆除する日までに、巣の位置と出入り口を確認しておいてください。

その際は次のことに注意をしてくださいね。

・確認するのは前日か当日まで

・巣から2~3mほどの距離を取る

・静かに移動する

スズメバチの巣は1日に数mm以上大きくなりますので、確認するのは前日か当日がおすすめです。

近づきすぎると危険ですので、巣から一定の距離(2~3m)を取って確かめてください。

素早く動くものや大きな動くものに敏感ですので、近づくときは静かに移動してくださいね。

⑤「戻り蜂」に注意する

スズメバチには帰巣本能が備わっており、巣が無くなっても、巣のあった場所を覚えています。

そのため、巣を駆除できても次のような蜂が「戻り蜂」となって戻ってくることがあります。

・逃げて生き残った蜂

・駆除のときにいなかった蜂

この「戻り蜂」は厄介です。

というのも、次のような行動をするからです。

・1週間ほど巣があった場所をさまよう

・同じ場所やその周辺に再び巣を作る

ですので、戻り蜂が来ないように、駆除後は巣のあった場所に殺虫剤を噴射したり、ハチに直接スプレーしたりしてください。

スプレーの効果は1ヶ月程度ですし、雨が降ると殺虫剤は流れてしまいますので、定期的に噴射し直してくださいね。

⑥スズメバチは死んでも危険

巣の駆除が終わったら、地面に落ちている死んだ蜂を片付ける必要があります。

スズメバチは頭や胸がなくなって死んでいても、腹部だけ残っていれば反射によって毒針が動きます。

ですので、死骸の取り扱いにも注意しなければなりません。

この毒針は、死後1~2ヵ月ほど経っても残っていことがありますので、手で直接触らないようにしてください。

⑦水に弱いが、水では駆除できない

スズメバチは次の2つの理由で水に弱いです。

・羽が濡れると飛びづらくなる

・体温が下がる(変温動物)

雨の時に飛んでいる蜂を見かけることはほぼ無いと思います。

巣の場所が雨に濡れづらい場所にあるのは水に弱いからです。

ただし、水を使っても弱る(動きが鈍る)だけですので、駆除する際は専用のスプレーを使用してください。

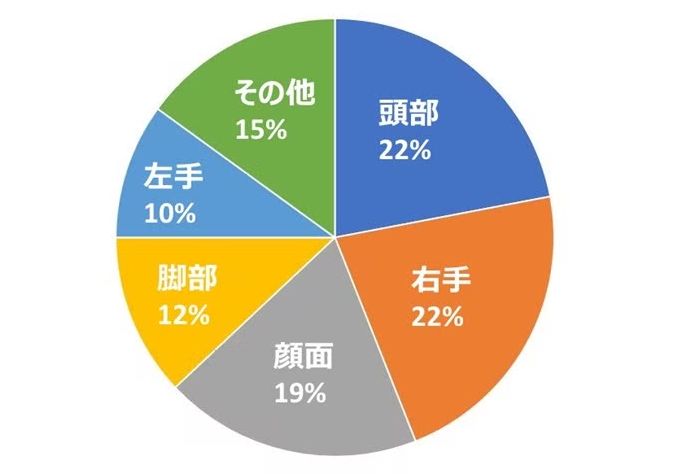

⑧刺される場所は頭・顔と両手で73%

刺される場所は、頭・顔と右手・左手で73%です。

ですので、ここの防御をしっかりしておくようにしてください。

この他、両足が刺される可能性は12%ありますので、駆除する際は半袖のズボンやスカートといった軽装ではなく、厚手の作業ズボンなどを利用してくださいね。

このあと、準備についてご案内していきます。

参考)スズメバチの5つの対策

スズメバチの巣を自分で駆除する方法に必要な準備

| 必要な準備 |

|---|

| ・防護服 ・手袋・長靴 ・帽子やヘルメット ・殺虫剤(必要な本数は3本~) ・ゴミ袋 ・懐中電灯(+赤いセロハン) ・巣を落とすための棒 |

スズメバチの巣を安全に駆除する場合、このような道具を揃えてください。

スズメバチに刺されるリスクを最小限にすることができます。

それぞれご案内していきますね。

防護服

画像引用)厚木市「防護服の貸出し」

頭・顔が狙われやすいのですが、全身をしっかりカバーできる防護服をお選びください。

作業着や厚手のレインコートなどでも代用できますが、スズメバチの毒針の長さは4~7㎜ほどあるため、専用の防護服がおすすめです。

1万円~と高価です。

自治体によっては無料で貸出をしてくれることがありますので、市役所や区役所に確認してみてくださいね。

手袋・長靴

手や足も刺される確率が高い場所ですので、守るためにご用意ください。

巣を駆除する際、基本的には手で直接触れないようにしますが、念のため刺されても毒針が貫通しないように軍手を2~3枚重ねしてくださいね。

皮製の手袋でも代用できます。

長靴はゴム製の一般的なもので大丈夫です。

スズメバチがズボンの中に入って来ないように、ズボンの下に長靴を入れて紐やゴムなどで裾(すそ)を縛っておいてください。

帽子やヘルメット

先ほど、蜂は黒色や濃い色に寄って来ることをご案内しました。

黒色の髪の毛も狙われやすいです。

防護服が無い場合は、ヘルメット付きの防蜂ネット(5,000円~)を使えば、頭から首までしっかり保護できます。

画像引用)トーヨーセーフティ「ヘルメット取付式防蜂ネット」

防護服もヘルメット付きの防蜂ネットも無い場合は、次のもので頭部と顔を守ります。

・白い帽子

・透明なゴーグル

・白色のマスク

・首元を守るための白色のタオル

ゴミ袋

蜂の巣は燃えるゴミとして出しますので、いつものゴミ袋で大丈夫です。

スズメバチの死骸を処理するときは、ホウキやちり取りを使って集めてから、ゴミ袋に入れて廃棄します。

毒針がありますので、ゴミ袋を2枚重ねにして使います。

殺虫剤

画像引用)イカリ「スーパーハチジェット」

スズメバチにとって猛毒の「ピレスロイド系」の成分を含む蜂専用殺虫剤が必要です。

巣に2~3分スプレーするだけでなく、ゴミ袋に入れてからも数十秒スプレーしますし、巣のあった場所にも何度かスプレーをします。

殺虫スプレーによっては数十秒で無くなってしまいますので、十分な本数を用意しておいてくださいね。

例)30秒で無くなってしまうスプレーなら3~7本ほど

価格は1,500円~です。

懐中電灯

日没後2時間以上経過してから駆除をしますので、明かりのために懐中電灯が必要です。

そのまま使うとスズメバチが光をめがけて飛んでくるため、赤いセロファンを貼っておいてください。

光を巣に直接当てないようにしてくださいね。

巣を落とすための棒

スズメバチの巣を落とすときは、素手ではなく棒を使います。

少し離れたところから様子を伺えるように、できるだけ長い棒を用意しておいてください。

棒の材質は木でも金属でも樹脂でもかまいません。

参考)スズメバチの巣の駆除に最適な時期や時間帯、スズメバチには夜活動する夜行性もいる

スズメバチの巣の駆除を自力で行う方法!5つの手順を解説

| スズメバチの巣を駆除する5つの手順 |

|---|

| ①巣から2~3mほどの場所に立つ ②巣の表面に殺虫剤をかける ③巣の中に殺虫剤を噴射する ④巣を除去・廃棄する ⑤除去後、再び殺虫剤をかける(戻り蜂) |

防護服の着用など、時間までに必要な準備を全て終えたら、後はこの手順で駆除するだけです。

何かあった時のために1人は様子を見守ってくださいね。

①巣から2~3mほどの場所に立つ

日没後2時間以上たったら、巣から2~3mほど離れた場所まで近づきます。

日の出ている時間帯に、巣の位置と出入り口から2~3mの距離を確認しておいてください。

何かしらの目印を付けておくと便利ですよ。

②巣の表面に殺虫剤をかける

スズメバチの巣の表面めがけて殺虫剤を勢いよく噴射します。

蜂が勢いよく飛び出してきたり、大きな羽音が鳴ったりしますが、スプレーの効果は高いので、そのまま巣の外側から2~3分ほど噴射するかけ続けてください。

巣の周囲に生き残っているスズメバチがいたら、丁寧に1匹ずつ殺虫剤をかけてくださいね。

活動が収まってきたら、巣の出入り口付近に噴射します。

| 蚊取り線香は巣の駆除には使えません |

|---|

| 蚊取り線香にはピレスロイド系の成分が配合されています。蜂を寄せ付けないようにするためには使えますが、駆除することはできません。 駆除するにはスプレーのように十分な量を集中して噴射する必要があります。 |

③巣の中に殺虫剤を噴射する

入り口付近の次は、巣の中に直接殺虫剤をスプレーしてください。

内部からスズメバチが飛び出してくることがありますが、この段階では弱っていますので、慌てずに噴射を続けてくださいね。

④巣を除去・廃棄する

スズメバチの巣の中の動きが無くなったら、巣の出入り口を綿で隙間が無いように塞ぎます。

出入口を塞ぎ切ったら、巣を丸ごとゴミ袋で覆います。

続いて、棒で巣を取り除き、ゴミ袋の中へ落とします。

念のため、ゴミ袋の中の巣にスプレーをしておいてください。

スプレー後は、ゴミ袋をきちんと縛っておきます。

蜂の巣は可燃ゴミですので、燃えるゴミの日に出してください。

⑤除去後、再び殺虫剤をかける

巣を除去したら、一部のハチが戻ってくることがあります。

この「戻り蜂」対策として、巣があった場所とその周囲にもう一度殺虫剤を念入りにかけておく必要があります。

戻り蜂が家の中への侵入するのを防ぐには、蚊取り線香が有効です。

スズメバチにとって猛毒のピレスロイド系の成分が配合されているからです。

最後になりますが、何度もこの5つの手順を見返して、頭の中でイメージトレーニングをしておくことをおすすめします。

スズメバチの巣の駆除は「自力では手に負えない」と思ったら蜂の巣駆除業者に依頼

| スズメバチの巣の駆除「2つの依頼先」 |

|---|

| ①市役所などの自治体 ②専門業者 |

ここまでの内容を見て、「DIYはムリそうだな」「不安だな」と思われたら、次の依頼先に相談をしてください。

それぞれご案内していきますね。

①市役所などの自治体に依頼

お住まいの地域の自治体によっては、スズメバチを無料で駆除してくれたり、補助金・助成金などの費用を負担してくれたりすることがあります。

この他、防護服の無料貸出や業者の紹介をしてくれることもあります。

お急ぎでない場合は、一度、市役所などに確認してみてください。

デメリットは、行政のサービスですので、手続きに手間や時間がかかること、それから巣の駆除までに相応の時間がかかることです。

「急いでいる」「時間が無い」という方はプロに依頼してくださいね。

②蜂の巣駆除の専門業者に依頼

安全性やスピード、確実性の点で、スズメバチの駆除は専門業者に依頼するのがおすすめです。

スズメバチの巣の駆除料金の相場は次の通りです。

| ハチの種類 | 平均的な駆除費用(相場) |

|---|---|

| スズメバチ | 16,288円~ |

巣のサイズや時期、場所によって難易度が変わります。難易度が高いほど料金は高額になります。

例えば、夏に屋根裏にある40㎝以上の巣なら6万円~です。

ただし、専門業者も玉石混合で、中には悪質な業者がいますし、悪徳とはいえないまでも割高な料金の業者がいます。

ですので次のようなポイントで選んでください。

・長時間、電話対応している

・支払い方法が豊富

・アフターフォローがある

・即日の駆除にも対応している

こうしたサービス体制がある業者は社会的な信用度が高く、料金がリーズナブルな可能性が高いです。

ハチお助け本舗は、支払い方法が複数あり、24時間365日電話対応しています。

最短10分で完全駆除することができますし、1週間以内の再発は無料でアフターフォローをしてくれますよ。

コスト削減を徹底しているため料金はリーズナブルで、スズメバチの巣の駆除は9,900円〜で実施しています。

まずは一度、お気軽にご相談ください。

ススズメバチの巣の駆除を自分で実施する方法まとめ

| このページのまとめ |

|---|

| ・スズメバチは条件が揃えばDIYで駆除可能 ・自力で安全に駆除するなら必須知識がある ・自分では難しいと判断したらプロに依頼 |

スズメバチの巣は、巣のサイズ、時期、場所によっては自力で駆除することができます。

ただし、獰猛で毒が強いため、準備をせずに駆除しようとすると、大変な事態に陥ってしまいかねません。

正しい知識を持ち、事前準備をしっかり行ない、手順に沿って丁寧に進めてください。

「自分では難しい」「時間が無い」「怖い」など、少しでも後ろ向きな気持ちがあるなら、プロに依頼することをご検討くださいね。

ハチお助け本舗なら、スズメバチの巣を最短10分で完全駆除することが可能です。

蜂のことでお悩みなら、ぜひ一度ご相談ください。

0120-688-671