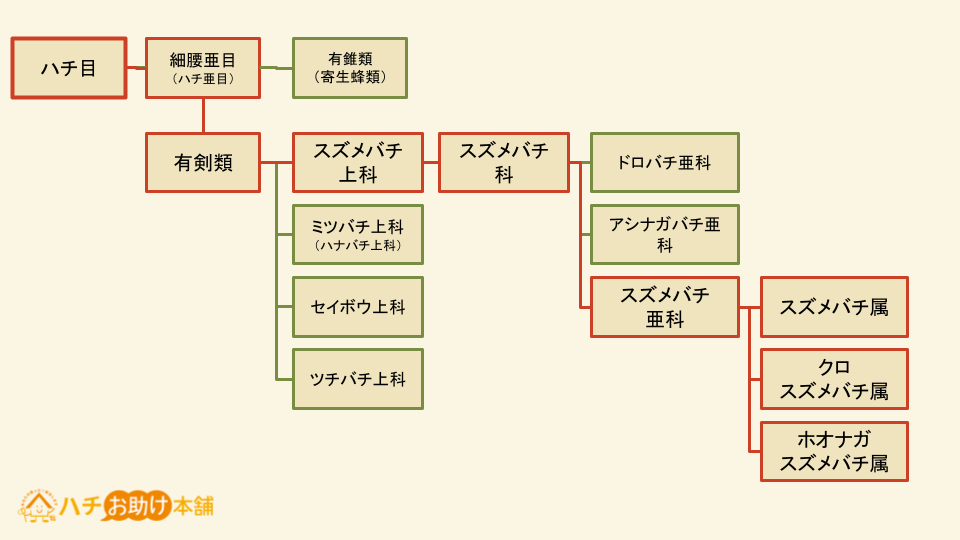

「スズメバチ」というと、攻撃力・毒性が強い危険な蜂や黄色・オレンジと黒の縞模様の蜂を思い浮かべがちですが、これらのイメージは一部のスズメバチの特徴にすぎません。具体的には、スズメバチ科スズメバチ亜科スズメバチ属に多い特徴です。実際には、多様なスズメバチが存在します。

そこで本記事では、日本にいるスズメバチ17種類の詳細な分類・見た目・性格・毒・巣の特徴を詳しく解説します。蜂の種類を見極めたいときや危険性を判断したいときの参考にしてください。

日本のスズメバチ17種類の一覧

スズメバチとはハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に分類される蜂のことです。世界では67種類が発見されており、日本にいるスズメバチだけでも17種類が確認されています。

スズメバチ亜科はさらにスズメバチ属・クロスズメバチ属・ホオナガスズメバチ属に分類されます。日本に住む17種類の内訳は、スズメバチ属8種類、クロスズメバチ属5種類、ホオナガスズメバチ属4種類です。

スズメバチ属8種類の一覧

| 種類 | 体長 | 攻撃性 | 毒性 |

| オオスズメバチ | 27~37mm | 極めて高い | 極めて強い |

| キイロスズメバチ | 17~24mm | 極めて高い | 強 |

| チャイロスズメバチ | 17~27mm | 高 | 強 |

| モンスズメバチ | 21~28mm | 高 | 強 |

| ツマグロスズメバチ | 20~23mm | 中 | 中 |

| ツマアカスズメバチ | 20mm前後 | 極めて高い | 中 |

| コダカスズメバチ | 20~23mm | やや低い | 弱 |

| ヒメスズメバチ | 24~37mm | やや低い | 弱 |

スズメバチ属は攻撃性・毒性が高い種類が多く、体長も大きめです。黄色やオレンジと黒の縞模様が目立つという特徴もあります。

クロスズメバチ属5種類の一覧

| 種類 | 体長 | 攻撃性 | 毒性 |

| クロスズメバチ | 10~14mm | 低 | 弱 |

| シダクロスズメバチ | 10~14mm | 低 | 弱 |

| ツヤクロスズメバチ | 12~14mm | 低 | 弱 |

| ヤドリスズメバチ | 13~18mm | 低 | 弱 |

| キオビクロスズメバチ | 10~18mm | 低 | 弱 |

クロスズメバチはボディカラーが黒をベースとしたものが多くみられます。性格はおだやかで毒性も弱いため、スズメバチ属ほどの危険性はありません。体長も小さめです。

ホオナガスズメバチ属4種類の一覧

| 種類 | 体長 | 攻撃性 | 毒性 |

| ホンシュウキオビホオナガスズメバチ | 14~20mm | 中 | 弱 |

| シロオビホオナガガスズメバチ | 11~17mm | やや低い | 不明 |

| ニッポンホオナガスズメバチ | 11~17mm | 低 | 不明 |

| ヤドリホオナガスズメバチ | 13~17mm | 低 | 弱 |

ホオナガスズメバチは名前のとおり、頬の部分が細く見えるスズメバチです。体長は小さめなものが多く、性格はおだやかで毒性は高くありません。

スズメバチ属8種類

スズメバチ属は攻撃的かつ毒性の強い蜂が多く属する種類です。日本に生息する8種類の特徴を解説します。

1.オオスズメバチ

| 和名 | オオスズメバチ |

| 学名 | Vespa mandarinia |

| 体長 | 27~37mm(女王蜂は40~55mm) |

| 見た目の特徴 | オレンジと黒の縞模様 一般的なスズメバチより大きい 頭楯と顎のつなぎ目に2つの突起 |

| 性格 | 極めて攻撃的 |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 |

見た目

オオスズメバチは働き蜂が2.7~3.7cm、女王蜂は4~5cmに達する国内最大の蜂です。

色はオレンジ色と黒の縞模様ですが、光の加減によっては黄色と黒の縞模様に見えることがあります。

頭部中央の頭楯(とうじゅん)に2つの突起があるのも特徴です。

性格・特性

性格は攻撃的で、外敵を発見すると最大30mも追跡してきます。時速30~40kmで飛行できる上に、オオスズメバチは集団行動するため、一度襲われれば逃げるのは困難です。

外敵が巣やエサ場に近づくとカチカチと顎を鳴らして警告します。警告音を無視して近づく外敵には、集団で襲い掛かります。最盛期の夏には巣の中に100~500匹のオオスズメバチがいるため注意が必要です。

なお、成虫のエサは花蜜や樹液ですが、幼虫は成虫が作る肉団子を食べます。芋虫・セミ・カマキリ・ミツバチなどの虫の他、バーベキュー会場にある肉や海鮮、生ごみなどからも肉団子を作るのが特徴です。強い顎で噛み砕き、手で丸めて巣に持ち帰ります。

毒量・毒性

オオスズメバチは独自の毒「マンダラトキシン」を含む毒のカクテルを保有しています。さらに毒量も多く、国内の刺傷事故件数No.1のキイロスズメバチの毒量が0.4mgであるのに対し、オオスズメバチの毒量は約3倍にあたる1.1mgです。毒性が極めて強い上に毒量も多いため、刺されたときの死亡リスクが高い蜂といえます。

巣の特徴

オオスズメバチは基本的には土の中に営巣するため、外から見えることはほとんどありません。5月頃に女王蜂が単体で営巣を開始し、6~7月に働き蜂が羽化すると巣の規模が大きくなります。大きくなった巣はマーブル模様・貝殻模様の外殻を持つ層状です。最盛期では直径が50cmを超えるものも少なくありません。

こちらもCHECK

-

-

オオスズメバチは国内最強!大きさ・毒性・巣・分布を詳しく解説

オオスズメバチは日本最大のスズメバチであり、高い攻撃性を有しています。その毒性や大顎の力、飛行速度は蜂の中でも抜き出ていることから「国内最強」ともいわれています。 本記事では、オオスズメバチの生態と危 ...

続きを見る

2.キイロスズメバチ

| 和名 | キイロスズメバチ |

| 学名 | Vespa simillima |

| 体長 | 17~24mm(女王蜂は25~28mm) |

| 見た目の特徴 | 黄褐色と黒の縞模様 腹胸部の小楯板 |

| 性格 | 極めて攻撃的 |

| 分布 | 本州、四国、九州、沖縄、各諸島 |

見た目

オレンジがかってはいるものの、オオスズメバチと比べると黄色が強く見えます。

腹胸部に小楯板(しょうじゅんばん)があるのも特徴です。

働き蜂は17~24mm、雄蜂が27mmほどで日本のスズメバチ属の中では最小サイズといえます。

性格・特性

攻撃的な性格で、集団で襲い掛かるため極めて危険な蜂です。基本的には巣やエサ場に近づいた外敵に対して顎をカチカチと鳴らして威嚇しますが、攻撃に転じるのが早いようです。日本における刺傷件数は最多といわれています。追跡距離はオオスズメバチと同様の30mで、集団で追跡してくる可能性もあります。

毒量・毒性

毒量は0.4mgでオオスズメバチほど多くありませんが、危険性はオオスズメバチを上回る可能性がある種類です。最盛期は巣に700~1,000匹いることもあり、集団で襲われれば最悪の場合、死に至ります。アナフィラキシーショックのリスクもあるため要注意です。

巣の特徴

女王蜂が巣を作り始める初期段階は提灯型で、女王蜂単体で小さな球体まで仕上げます。働き蜂が産まれると巣の肥大化が加速し、マーブル模様の大きな球状に変化していきます。体のサイズはスズメバチ属の中で最小ですが、巣は最大クラスで直径60~80cmになることもあります。

都会の環境に適応しているのも大きな特徴で、民家の軒下や屋根裏に巣を作ることも少なくありません。遭遇率の高さから考えても、危険な蜂の種類といえます。

こちらもCHECK

-

-

刺される被害多発!キイロスズメバチの生態と毒性

キイロスズメバチは、日本全国に広く分布するスズメバチの一種です。体格は小型ながら、その攻撃性や巣の規模、都市環境への適応能力により、年間を通じて最も殺傷件数の多い蜂として知られています。 キイロスズメ ...

続きを見る

3.チャイロスズメバチ

| 和名 | チャイロスズメバチ |

| 学名 | Vespa dybowskii |

| 体長 | 17~27mm(女王蜂は30mm) |

| 見た目の特徴 | 頭部と胸が赤褐色 その他の胴体は黒 |

| 性格 | 攻撃的 |

| 分布 | 北海道、本州、佐渡島(九州にも拡大の可能性あり) |

見た目

頭部と胸が赤褐色で、その他の胴体が黒というスズメバチ属の中では特異な見た目をしています。外皮が厚く硬いのも特徴で、外敵からの攻撃に強い蜂です。なお、他の蜂の見分けやすい種類ですが、チャイロスズメバチは絶滅危惧種に指定されており、遭遇率は低いといえます。

性格・特性

キイロスズメバチほどの攻撃性ではないとされていますが、攻撃力は高く、殺人蜂とも呼ばれています。追跡距離は10mとキイロスズメバチほど長くないものの、集団で襲い掛かるため危険です。

毒量・毒性

毒量・毒性ともにキイロスズメバチと同程度ですが、針が太く長いため、オオスズメバチに刺されたとき以上の強い痛みが生じる可能性があります。また、刺すだけでなく毒を噴射するのも特徴です。噴射された毒液が目に入ると失明することもあるので、チャイロスズメバチと思しき蜂を見かけたら、絶対に近づかないようにしましょう。

巣の特徴

基本的にはモンスズメバチやキイロスズメバチの巣を略奪(労働寄生)するため、巣の特徴はキイロスズメバチ・モンスズメバチの項目をご参照ください。乗っ取れなかったときに限って、木のうろや屋根裏、壁の中などの閉鎖的な場所に自ら営巣します。

略奪のステップを含め、次の記事でチャイロスズメバチの生態を詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

チャイロスズメバチの生態と寄生性を詳しく解説

チャイロスズメバチは、攻撃性が高く毒性も強い蜂です。人にとっても危険な存在ですが、他のスズメバチのコロニーを破壊する脅威的な存在であるという点で、他のスズメバチとは一線を画しています。 本記事では、チ ...

続きを見る

4.モンスズメバチ

| 和名 | モンスズメバチ |

| 学名 | Vespa crabro |

| 体長 | 21~28mm(女王蜂は28~30mm) |

| 見た目の特徴 | 黄色と黒の縞模様 縞の線がやや波打っている |

| 性格 | 攻撃的 |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州、佐渡島 |

モンスズメバチは他のスズメバチとは大きく異なるのは夜行性という点です。活発な時間が長く、自分で駆除するのが難しいといえるでしょう。

見た目

黄色と黒の縞模様という点ではキイロスズメバチと共通ですが、黄色の比率が高く鮮やかで、黒の線は波打っているのが特徴です。体長も大きいため、識別できるでしょう。

性格・特性

モンスズメバチは夜行性というのが大きな特徴です。他の蜂は日没とともに帰巣して夜は休みますが、モンスズメバチは、日没後も活発で22時頃に帰巣します。

極めて攻撃的な性格ではないものの、防衛本能は強いため巣の周辺では注意が必要です。警戒して飛び回っている働き蜂に外敵と認識されれば、25mほど追跡される恐れがあります。

毒量・毒性

毒量はキイロスズメバチやチャイロスズメバチと同程度、スズメバチ属の中でも多い方です。危険性が高いため、不用意に近づかないようにしましょう。

巣の特徴

閉鎖的な環境を好みますが、軒下や屋根裏などの人に近いところはそれほど好みません。捕食対象がセミ・バッタ・トンボなどの豊かな自然に生息する昆虫なので、基本的には自然環境に巣を作ります。巣の形はつりがね状で、波模様が目印です。巣と胴体のどちらにも波模様があることを覚えておきましょう。

こちらもCHECK

-

-

モンスズメバチは夜も活発!自分で駆除するならタイミングに注意

蜂を自分で駆除する場合、蜂の活動が弱まる夜が推奨されています。しかし、モンスズメバチは夜でも活発な時間が長く、刺してくる可能性があるため注意が必要です。 本記事では、モンスズメバチの習性から駆除に適し ...

続きを見る

5.ツマグロスズメバチ

| 和名 | ツマグロスズメバチ |

| 学名 | Vespa affinis |

| 体長 | 20~23mm(女王蜂は25~28mm) |

| 見た目の特徴 | お腹の黄色とお尻の黒が目立つ 頭と胸は黒~赤褐色 |

| 性格 | やや攻撃的 |

| 分布 | 沖縄 |

見た目

腹部の先端、お尻の部分の黒が特徴的な蜂です。お尻以外の腹部は黄色で、胸や頭は黒~赤褐色という独特な配色をしています。目立つ蜂ですが、日本では沖縄県以外に生息していないようです。

性格・特性

キイロスズメバチほどではありませんが、攻撃性は強い方です。刺激されれば素早く攻撃に転じます。追跡距離は10mです。生息する沖縄県が温暖な気候ということもあり、活動期間が4~12月と長いことも特徴です。マンゴーなどの果実の汁を好んで食します。

毒量・毒性

キイロスズメバチと比べると少ない毒量です。しかし、ピーク時の巣には100~500匹が存在するため、群れで襲われれば危険であることには違いありません。

巣の特徴

スズメバチ属の中では珍しく、開放的な場所を好む種類です。台風被害の多い沖縄では、暴風雨でも耐え抜けるように、低所に巣を作る傾向がみられます。具体的には低木の枝や草むら、軒下などです。巣の見た目はマーブル模様の球状ですが、作り始めは逆さまにしたフラスコ・とっくりのような形をしています。

こちらもCHECK

-

-

ツマグロスズメバチとは?沖縄のみに生息する独特な模様の蜂

ツマグロスズメバチは日本では沖縄県の宮古島以南に生息する蜂です。石垣島や西表島では、他のスズメバチよりも多く見られ、民家の近くでも出没します。独特な模様があるため、他の蜂と見分けるのは比較的容易です。 ...

続きを見る

6.ツマアカスズメバチ

| 和名 | ツマアカスズメバチ |

| 学名 | Vespa velutina |

| 体長 | 20mm前後(女王蜂は30mm前後) |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒っぽい 腹部の先端と顔がオレンジ色 |

| 性格 | 極めて攻撃的 |

| 分布 | 対馬 |

名前こそツマグロスズメバチに似ていますが、危険性が段違いに高いため要注意な蜂です。

見た目

胸と頭頂部が黒く、お腹もやや黒が多いため全体的には黒っぽく見えます。顔や腹部の先端は明るいオレンジ色です。体長は小さめの2cm前後で、大きい個体があまりいないようです。

性格・特性

攻撃性はオオスズメバチレベルで、極めて攻撃的です。その上、ピーク時には2,000匹以上が活動することがあり、巣に近づく外敵には大群で襲いかかります。追跡距離は40mと、その他のスズメバチより長いため、1度ターゲットにされると逃げ切るのは困難です。防護服を着用せずに近づいても良い相手ではありません。

なお、ツマアカスズメバチは本来は日本におらず、東南アジアを中心に生息している特定外来生物です。対馬を中心に侵入されており、在来のニホンミツバチへの影響が危惧されています。

毒量・毒性

1匹あたりの毒量は多くなく、毒性も中程度ですが、襲ってくる蜂の数が多いため危険です。

巣の特徴

球状ですがキイロスズメバチの巣と比べると、やや縦に長い涙型(しずく型)のものが多く見られます。平均サイズが50~70cmと大きいことも特徴です。開放的な場所を好んで巣作りします。また、初期段階では地中や低所にとっくり形の巣を作り、数が増えてから高所に引っ越すこともツマアカスズメバチの特徴です。

こちらもCHECK

-

-

ツマアカスズメバチは特定外来生物!駆除後も環境省への報告が必要

ツマアカスズメバチは2015年に特定外来生物に指定されました。人や農業だけでなく生態系も脅かす存在です。 本記事では、ツマアカスズメバチが特定外来生物に指定される理由として、その恐るべき習性・特徴を詳 ...

続きを見る

7.コガタスズメバチ

| 和名 | コガタスズメバチ |

| 学名 | Vespa analis |

| 体長 | 20~23mm(女王蜂は25~28mm) |

| 見た目の特徴 | オレンジと黒の縞模様 オオスズメバチに似ている オオスズメバチより小さい |

| 性格 | スズメバチ属の中では比較的おだやか |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州、沖縄 |

体長以外はオオスズメバチによく似た見た目の蜂ですが、攻撃性は高くありません。

見た目

色や模様がオオスズメバチそっくりで、小型化したような見た目です。よく観察すれば、オオスズメバチと比べて翅の下が黒いという違いはありますが、大きさや細部がわからない写真では判別が困難といえます。

オオスズメバチとよく似た見た目であることが、悪質な蜂駆除業者の詐欺にも使われるため注意が必要です。実際はコガタスズメバチであるにもかかわらず、オオスズメバチと偽って危険手当を加算請求するケースがあります。後述しますが、コガタスズメバチとオオスズメバチでは巣の場所が異なるので、騙されないように気を付けましょう。

性格・特性

コダカスズメバチは、スズメバチ属の中では比較的おだやかな性格といえます。しかし、巣に近づく外敵に対する攻撃性は高いため、注意は必要です。追跡距離は10mほどとされています。また、都市に適応しているため遭遇率が高い点でも気を付けたい蜂といえます。

毒量・毒性

毒性は弱く、毒量も多くありませんが、過去に何らかの蜂に刺されたことがある人は、アナフィラキシーショックに注意しましょう。

巣の特徴

地中に営巣するオオスズメバチとは異なり、庭木の枝や軒下などの開放的な場所を好んで巣を作ります。営巣の初期段階は逆フラスコ型で、大きくなるにつれて球状になっていきます。

8.ヒメスズメバチ

| 和名 | ヒメスズメバチ |

| 学名 | Vespa ducalis |

| 体長 | 24~37mm |

| 見た目の特徴 | オレンジと黒の縞模様 お尻の先端が黒い 大きい |

| 性格 | 比較的おだやか |

| 分布 | 四国、九州、佐渡島、屋久島など |

見た目

ヒメスズメバチは働き蜂も女王蜂も同程度の大きさで、オオスズメバチに次いで大きい蜂です。見た目もオオスズメバチに似ていますが、お尻の先端が黒いことが特徴です。

性格・特性

スズメバチ属の中ではおだやかな性格で、巣を刺激しなければ攻撃してくる可能性は低いといえるでしょう。外的の存在には敏感で、顎を鳴らして威嚇はしますが、それ以上近づかなければ刺される心配は高くありません。追跡距離も3~5mと短いため、静かにその場を離れれば安全を確保できるでしょう。

なお、人からすればおだやかですが、アシナガバチを食べるなど、他の虫に対する攻撃力は高めです。

毒量・毒性

毒量は少なく毒量も弱いほか、巣の中にいる蜂の数もピーク時で10~50匹程度と少数です。大群で襲われるリスクは低いため、落ち着いて行動すれば被害を抑えやすいといえます。

巣の特徴

釣り鐘型あるいは、きのこの笠のような形の巣を作ります。波模様で外皮が薄く、とても小さなサイズです。閉鎖的な場所を好むため、屋根裏や床下、木のうろの中などを巣作り場所に選びます。土の中に巣を作ることもあるため、気づかずに踏み抜いてしまう危険がある点では危険です。

クロスズメバチ属5種類

クロスズメバチ属はおだやかな性格の蜂が多い種類です。日本にいる5種類を紹介します。

1.クロスズメバチ

※画像はイメージ

| 和名 | クロスズメバチ |

| 学名 | Vespula flaviceps |

| 体長 | 10~14mm(女王蜂は15mm) |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒く白の縞がある 複眼の内側が白い部分がえぐれていない 顔の中央の黒帯が下縁まで達していない |

| 性格 | おだやか |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州、佐渡島、奄美大島 |

見た目

クロスズメバチは、地蜂(ジバチ)やヘボ、スガレなどと呼ばれる種類です。黒く小さな体と白い縞模様、顔は白の割合が高いという特徴があります。

性格・特性

スズメバチに限らず、蜂の中で比べてもおだやかな性格といえます。巣を壊したりしない限り襲ってくることはありません。ピーク時には500~1,500匹が巣に住んでいるため、家に巣を作られると迷惑かもしれませんが、害はほとんどありません。できれば放っておきましょう。

毒量・毒性

毒量が少なく毒性も弱い種類です。ただし、他の蜂と同様にアナフィラキシーショックのリスクはあります。

巣の特徴

蜂は小さいものの、巣は20~30cmとそれなりに大きくなります。平地の閉鎖的な場所を好み、屋根裏・壁の隙間・軒下・土の中など多様なところに巣を作るのも特徴です。

巣の外皮は薄い波模様で、形は釣り鐘型です。しかし、土の中に作られていると巣穴以外に見つける方法がありません。クロスズメバチが飛び交っている場所には巣がある可能性が高いため、踏み抜かないように気を付けましょう。

こちらもCHECK

-

-

地蜂(ジバチ)とは?ヘボ・スガレとも呼ばれる黒い蜂

地蜂(ジバチ)は正式名称ではなく、黒いボディに白の模様が入った小さな蜂の俗称です。全国的に分布しているため、耳にしたことがある人もいるでしょう。 本記事では、地蜂の正体と特性、日本における食文化との関 ...

続きを見る

2.シダクロスズメバチ

| 和名 | シダクロスズメバチ |

| 学名 | Vespula shidai |

| 体長 | 10~14mm(女王蜂は15~19mm) |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒く白の縞と点がある 複眼の内側の白い部分がえぐれている 顔の中央の黒帯が下縁まで達している |

| 性格 | おだやか |

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 |

見た目

シダクロスズメバチもクロスズメバチと同様に、地蜂(ジバチ)やヘボ、スガレなどと呼ばれる種類です。遠目から見ればクロスズメバチとほぼ同じですが、顔は黒の割合が多く、複眼の内側がえぐれている点で違いがあります。

性格・特性

性格はおだやかで、巣の近くを踏んだりしなければ襲ってくることはほとんどありません。

毒量・毒性

毒量が少なく毒性も弱い種類です。ただし、他の蜂と同様にアナフィラキシーショックのリスクはあります。

巣の特徴

基本的には土の中に巣を作ります。家族経営的な習性を持っており、次世代の女王蜂が巣を引き継ぐため、何世代もかけて巨大な巣を地下に作っている可能性があります。ただし、屋根裏や木のうろで巣を作った事例もあるため、必ず土の中というわけではありません。

また、クロスズメバチが平地でも広く生息するのに対し、シダクロスズメバチは北海道以外では山地を好みます。

3.ツヤクロスズメバチ

| 和名 | ツヤクロスズメバチ |

| 学名 | Vespula rufa |

| 体長 | 12~14mm(女王蜂は16~17mm) |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒く白の縞がある 腹部の中央あたりに点線 |

| 性格 | おだやか |

| 分布 | 北海道、本州、四国 |

見た目

クロスズメバチとよく似ていますが、よく見ると腹部中央が白線ではなく白点です。そのため、全体的にはクロスズメバチよりも黒が多く見えます。

性格・特性

性格はおだやかで、巣を攻撃されない限り襲うことはほとんどないといえます。

毒量・毒性

捕食対象の昆虫向けの毒は持っていますが、人体にはほとんど害がありません。それでも、アナフィラキシーショックの可能性には留意する必要があります。

巣の特徴

和紙に似た素材で直径15~25cmほどの巣を作ります。土の中がほとんどで、その他は壁の隙間、屋根裏などの閉鎖的な場所です。なお、ピーク時の巣は3層ほどになりますが、初期段階で、後述のヤドリスズメバチに乗っ取られると、新たな働き蜂が生まれないため、1層程度で終わります。

4.ヤドリスズメバチ

| 和名 | ヤドリスズメバチ |

| 学名 | Vespula austriaca |

| 体長 | 13~18mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 黄色の波線と点が入っている |

| 性格 | おだやか |

| 分布 | 北海道、本州 |

見た目

全体的に黒く、黄色の波線と点が入っています。体長はクロスズメバチに次ぐ小ささです。

性格・特性

表では「おだやか」としましたが、ヤドリスズメバチには攻撃が可能な働き蜂自体が存在しない、という言い方が正確です。ヤドリスズメバチはツヤクロスズメバチの巣を乗っ取り、女王蜂として君臨するという寄生性を持っています。狩り・育児・防衛をツヤクロスズメバチ(寄主)に任せるので、自ら働き蜂を産む必要はないということです。

ただし、寄生者であるヤドリスズメバチを女王蜂だと思っているツヤクロスズメバチは、外敵を攻撃します。

なお、ヤドリスズメバチは暑いところが苦手で、涼しい山の中に住んでいます。巣を乗っ取った後は飛び回る必要もないので、遭遇率は低いといえるでしょう。

5.キオビクロスズメバチ

| 和名 | キオビクロスズメバチ |

| 学名 | Vespula vulgaris |

| 体長 | 10~18mm(女王蜂は18mm) |

| 見た目の特徴 | 小さい 黄色の帯が目立つ 頭と胸は黒 |

| 性格 | おだやか |

| 分布 | 北海道、本州、佐渡島 |

見た目

働き蜂は1cmほどで、とても小さな蜂です。キオビ(黄帯)という名前の通り、鮮やかな黄色の線が目立ちます。胸部に八の字の黄色い線が入っているのも特徴です。

性格・特性

性格はおだやかですが、巣を踏まれるなど刺激されれば攻撃します。

毒量・毒性

昆虫を狩るための毒は持っていますが、人体にはほとんど害がありません。それでも、アナフィラキシーショックの可能性には留意する必要があります。

巣の特徴

涼しい場所を好む蜂で、日本では東北や北海道などの山の中に住んでいます。土の中や木のうろを中心に巣を作るため、なかなか目にすることはできません。掘り起こした巣の全体像はフットボールに似ています。

ホオナガスズメバチ属4種類

ホオナガスズメバチは比較的小さく、顔の頬の部分が少し長い種類です。クロスズメバチと比べると、シャープな顔をしています。

1.ホンシュウキオビホオナガスズメバチ

| 和名 | ホンシュウキオビホオナガスズメバチ |

| 学名 | Dolichovespula media sugare |

| 体長 | 14~20mm(女王蜂は19~22mm) |

| 見た目の特徴 | 女王蜂はキイロスズメバチに似ている 黒が多め |

| 性格 | 比較的おだやか (ホオナガスズメバチ属の中では攻撃性が高い) |

| 分布 | 北海道、本州 |

見た目

働き蜂は14~16mmと小さめで、雄蜂は15~20cm、女王蜂が19~22mmです。女王蜂はキイロスズメバチと似ていますが、働き蜂と雄蜂は黒の比率が高いという特徴があります。よく観察すると顔もシャープです。

性格・特性

スズメバチ属と比べれば攻撃性は高くありませんが、ホオナガスズメバチ属の中では最も攻撃性・威嚇性が高い種類です。巣から1~2mの距離まで近づくと攻撃する可能性が高いため、注意しましょう。

毒量・毒性

捕食のための毒であり、人にとって致命的な毒ではないとされていますが、アナフィラキシーショックには注意が必要です。

巣の特徴

開放的な場所を好み、自然と人の生活圏のどちらにも巣を作ります。具体的には木の枝や軒先などです。灰色の和紙を巻きつけたような球に近い形をしています。

2.シロオビホオナガガスズメバチ

| 和名 | シロオビホオナガガスズメバチ |

| 学名 | Dolichovespula pacifica |

| 体長 | 11~17mm(女王蜂は16~18mm) |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒く白の線が入っている ニッポンホオナガスズメバチに似ている 頭楯の下に細いくびれがない |

| 性格 | 比較的おだやか |

| 分布 | 北海道、本州、四国 |

見た目

全体的に黒色で白く細い線が入っており、ニッポンホオナガスズメバチに似ています。違いは頭楯の黒い帯状の模様の下にくびれがないことです。

性格・特性

攻撃や威嚇をすることは少ないものの、ピークを迎える7~8月は巣に近づく外敵を攻撃します。

巣の特徴

標高1,000~2,000mの山岳地帯を中心に住んでいますが、北海道・東北では山麓でも巣づくりすることがあるようです。営巣期間は7~9月と他の蜂に比べて短く、完成形は灰色の和紙を巻きつけたような球状をしています。ピーク時の直径は20~30cmです。後述するヤドリホオナガスズメバチに巣を乗っ取られることがあります。

3.ニッポンホオナガスズメバチ

| 和名 | ニッポンホオナガスズメバチ |

| 学名 | Dolichovespula saxonica |

| 体長 | 11~17mm(女王蜂は16~18mm) |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒く白の線が入っている シロオビホオナガガスズメバチに似ている 頭楯の下に細いくびれがある |

| 性格 | おだやか |

| 分布 | 北海道、本州 |

見た目

全体的に黒色で白く細い線が入っており、体長・模様ともに先述のシロオビホオナガガスズメバチに似ています。違いは頭楯の黒い帯状の模様の下にくびれがあることです。

性格・特性

おだやかな性格で、攻撃性は低いとされています。巣を攻撃しない限り、襲われることはないといえるでしょう。

巣の特徴

灰色の和紙を巻きつけたような風船状の巣を作ります。シロオビホオナガスズメバチとは違い、平地や低山地の木の枝ややぶの中を好みます。木のうろや家の壁の隙間に巣を作ることもあるようです。後述するヤドリホオナガスズメバチに巣を乗っ取られることがあります。

4.ヤドリホオナガスズメバチ

| 和名 | ヤドリホオナガスズメバチ |

| 学名 | Dolichovespula adulterina |

| 体長 | 親蜂:16~18mm(オス蜂は13~17mm) |

| 見た目の特徴 | 全体的に黒い 黄色または灰色の線がある |

| 性格 | おだやか |

| 分布 | 北海道、本州 |

見た目

全体的に黒く、黄色または灰色の線が入っています。働き蜂が存在しないため、目にすることは稀です。北海道や本州の山に住んでいます。

性格・特性

人にとっては害のない蜂といえます。シロオビホオナガスズメバチやニッポンホオナガスズメバチの巣を乗っ取って世話をさせるため、自分では働き蜂を産まないからです。自分で巣を作ることもできないため、乗っ取りに失敗すると繁殖できません。

スズメバチの見分けがつかないときは静かに離れよう

スズメバチの種類は多様で、日本で観察されているものだけでも17種類がいることがわかりました。スズメバチ属は攻撃性・毒性が強く危険な一方で、比較的おだやかなクロスズメバチ属やホオナガスズメバチ属などもいます。後者の蜂は、刺激しない限り襲ってくることは稀です。

しかし、危険性の高い蜂と低い蜂の見た目が極めて似ていることも少なくありません。また、一度蜂に刺されたことがある人はアナフィラキシーショックのリスクもあります。基本的にはそれ以上近づかず、静かにその場を離れましょう。

スズメバチの巣ができて困っている場合は、プロに相談してください。おだやかな性格の種類でも、営巣規模が大きければ集団に襲われる危険があります。蜂の種類や巣の規模が特定できない場合は、確認も含めてプロに相談し、安全に対処してもらいましょう。