細い蜂を見かけたとき、色や羽音は蜂らしいにも関わらず、見た目が細すぎて蜂なのかどうか迷うものもいるでしょう。たしかに、蜂の中にはイメージとは大きく異なる、奇妙なほど細い蜂がいます。

細い蜂は基本的には細腰亜目に属する蜂です。しかし、細腰亜目の中にも見た目が細いとはいえない蜂もいます。そこで本記事では、細腰亜目の中でも細い蜂を中心に、画像付きで紹介します。

細腰亜目14種類!その中でも細い蜂を画像付きで紹介

見た目が細い蜂は基本的に、細腰亜目に分類される蜂です。細腰亜目は次のような科目に大分類できます。

細い蜂の種類

・ヒメバチ

・タマバチ

・コバチ

・セイボウ

・アナバチ

・スズメバチ

・クモバチ(旧ベッコウバチ科)

・ツノヤセバチ

・カギバラバチ

・ヒゲナガクロバチ

・ヤセバチ

・クロバチ

・ハラビロクロバチ

・ミツバチ

この細腰亜目の中でも細い見た目の蜂に注目し、画像付きで解説します。

ヒメバチ

| 和名 | ヒメバチ |

| 学名 | Icheumonidae |

| 見られる時期 | 春~秋 |

| 体長 | 5~10mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に細長い 腰が極めて細い 脚と触覚が長い |

| 分布 | 日本全土 |

ヒメバチは細い見た目の蜂が多い種類です。他の生物に寄生して育つ寄生蜂の代表的存在で、腰部分が極めて細く、全体的に長細い胴体や長い脚・触覚をもっています。

体長は5~100mm(0.5cm~10cm)と多様ですが、20~30mmの種類が中心です。日本では 370属1400種が記録されていますが、未解明な部分もあり、3000種に達するという説もあります。世界的には1,600属25,000種が確認されています。

タマバチ

| 和名 | タマバチ |

| 学名 | Cynipidae |

| 見られる時期 | 通年 |

| 体長 | 1~6mm |

| 見た目の特徴 | シルエットは蜂らしい 極めて小さい |

| 分布 | 日本全土 |

タマバチもシルエットが細い蜂ですが、体長が1~6mmなので、細いというよりも小さいと認識する人が多いでしょう。ハエと間違える可能性もあります。コナラ属の木(どんぐりのなる木)の芽や葉に産卵するのが特徴です。

なお、タマバチは見た目だけで細かな種類まで特定するのが難しいとされています。2021年の国立科学博物館の発表では、クヌギハケタマバチが9回にわたって新種として学名があたえられていることが明らかになりました。

コバチ

| 和名 | コバチ |

| 学名 | Chalcidoidea |

| 見られる時期 | 通年 |

| 体長 | 1mm以下~16mm |

| 見た目の特徴 | シルエットは蜂らしい 極めて小さい 後ろ脚が太い種類がいる |

| 分布 | 日本全土 |

コバチは1mm以下の種類もいるほど小さい蜂です。タマバチと同じく細いというより小さいという印象が勝つでしょう。ハナバチやアナバチに寄生するシリアゲコバチや後ろ足が太いアシブトコバチなどがいます。写真はアシブトコバチの一種です。

セイボウ

セイボウは「宝石蜂」とも呼ばれるほど鮮やかな発色に金属的な光沢を持つ寄生蜂です。脚が長く全体的に細いアリモドキバチや、腰がえぐれているように細いカマバチなどが属しています。

日本では4亜科16属49種が記録されていますが、世界では3000種以上が確認されている多様な蜂です。寄生相手(宿主)はハナバチやカリバチで、これらの蜂が多様な場所ではセイボウも多様な傾向がみられます。

アナバチ

| 和名 | アナバチ |

| 学名 | Sphecidae |

| 見られる時期 | 初夏~秋 |

| 体長 | 15~32mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に細い 腰が極めて細い |

| 分布 | 日本全土 |

土の中やコンクリートの壁などに巣を作る蜂です。全体的に華奢なボディで、頭・胸・腹の接続部分(腰)が細くくびれています。飛び回ることはほとんどなく、せっせと土を掘っているだけなのでアリと間違われることが多いようです。

単独行動で交尾のとき以外は1匹で過ごします。性格もおだやかなので人が襲われるリスクはほとんどありません。また、バッタや蛾の幼虫などの農業における害虫を駆除してくれる益虫です。

ジガバチ

| 和名 | ジガバチ |

| 学名 | Ammophilinae |

| 見られる時期 | 夏季~初秋 |

| 体長 | 10~30mm |

| 見た目の特徴 | 全体的に細い 腰が極めて細い |

| 分布 | 日本全土 |

ジガバチはアナバチ科の一種で、極めて細い腰が特徴の蜂です。他のアナバチと同様におだやかな性格をしています。

次の記事では、ジガバチを含むアナバチ10種を詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

アナバチってどんな蜂?アリに似てるけど放置で大丈夫?

アナバチは土に穴を掘る種類が多く、小さな体と地面を歩く様子からアリに間違われることもある蜂です。人の生活圏でも乾いた地面があれば営巣することがあるため、見たことがある人も多いのではないでしょうか。 本 ...

続きを見る

アシナガバチ

| 和名 | アシナガバチ |

| 学名 | Polistinae |

| 見られる時期 | 初夏~秋 |

| 体長 | 9~26mm |

| 見た目の特徴 | 脚が長い 腰がくびれている |

| 分布 | 日本全土 |

スズメバチ上科スズメバチ科アシナガバチ亜科は細い見た目の蜂が多い種類です。とくに腰が細いムモンホソアシナガバチなどが属しています。傘のような形の巣が特徴です。

アシナガバチを詳しく知りたい人は、次の記事をぜひご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

日本のアシナガバチは11種類!蜂と巣の特徴を解説

アシナガバチは名前の通り脚の長さが特徴的な、認知度の高い蜂です。黄色やオレンジの縞模様、比較的大きいというイメージもあるでしょう。しかし、実際はアシナガバチも多種多様で、日本に住んでいるものだけでも1 ...

続きを見る

ドロバチ

| 和名 | ドロバチ |

| 学名 | Eumeninae |

| 見られる時期 | 初夏~秋 |

| 体長 | 10~30mm |

| 見た目の特徴 | 黒い体に黄色やオレンジの模様 腰が細い |

| 分布 | 日本全土 |

ドロバチは名前のとおり、泥をこねて巣をつくる蜂です。腰が極めて細いため、胸や腹(尻)が膨らんで見えます。

スズメバチ科ですが性格はおだやかで、危険性はほとんどありません。ドロバチの危険性が低い理由など、詳しく知りたい人は次の記事をぜひご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

ドロバチはどんな蜂?危険性は低く巣の駆除も簡単な益虫

ドロバチは泥を使って巣を作ることが多い蜂で、その巣はしばしば泥汚れと間違われるため、気づかぬうちに駆除されていることもあるようです。 しかし、農業や園芸にとっては益虫であり、種類によっては絶滅危惧種に ...

続きを見る

クモバチ(旧ベッコウバチ科)

| 和名 | クモバチ |

| 学名 | Pompilidae |

| 見られる時期 | 初夏~秋 |

| 体長 | 12~30mm |

| 見た目の特徴 | 黒に黄色やオレンジの縞模様の種類が多い 全身が茶色や褐色のものもいる 縦に長いシルエットの種類が多い |

| 分布 | 日本全土 |

クモバチは名前のとおりクモを狩る蜂です。縦に長いシルエットで細く見える蜂が多く属しています。なお、以前はベッコウバチ科とされていましたが、2000年以降はクモバチ科に変更されました。

ツノヤセバチ

| 和名 | ツノヤセバチ |

| 学名 | Stephanidae |

| 見られる時期 | 初夏~秋 |

| 体長 | 15mm前後(産卵管を除く) |

| 見た目の特徴 | 身体全体が細い 産卵管と触覚が長い |

| 分布 | 熱帯、亜熱帯 |

ヒメバチと似た細い寄生蜂です。日本ではニッポンツノヤセバチやリュウキュウツノヤセバチ、オガサワラツノヤセバチなどが確認されています。横から見たとき、頭部の尖りが小さなツノのように見えるのが特徴です。甲虫の幼虫に卵を産みつけます。

カギバラバチ

| 和名 | カギバラバチ |

| 学名 | Trigonalidae |

| 見られる時期 | 5~10月 |

| 体長 | 10~15mm |

| 見た目の特徴 | カギのように折れて見えるくびれ 腰が細い |

| 分布 | 日本全土 |

腰のくびれがカギのように折れて見えることから名づけられた蜂です。その手順は独特で、さまざまな虫に寄生して成虫になります。

成虫になる流れ

1.微小卵を植物に産みつける

2.卵を蝶や蛾の幼虫(中間宿主)に食べさせる

3.中間宿主の中で孵化する

4.中間宿主がスズメバチに肉団子にされる

5.肉団子としてスズメバチの幼虫(寄主)に食べられる

6.宿主の中で脱皮を繰り返す

7.宿主が蛹(繭)になる

8.宿主から出て、外側から宿主を食べ尽くす

9.蛹の中で繭になる

10.羽化する

羽化しても1cmに満たないほど小さな体です。

ヒゲナガクロバチ

| 和名 | ヒゲナガクロバチ |

| 学名 | Ceraphronoidea |

| 見られる時期 | 5~9月 |

| 体長 | 0.4~9mm |

| 見た目の特徴 | 黒い種類が多い 小さい 体長と比較すると触覚が長い |

| 分布 | 日本全土 |

ヒゲナガクロバチも寄生蜂です。ハエ目の幼虫に寄生するといわれています。

なお、ヒゲナガクロバチ上科には黒~飴色のオオモンクロバチ科や0.4mm~3mmと極めて小さいヒゲナガクロバチ科などが属していますが、詳細がわかっていない種類が多くいます。

ヒゲナガクロバチ上科(Ceraphronoidea)に属するヒゲナガクロバチ(Phymatocera nipponica)は、幼虫になるとアマドコロやナルコユリなどの、キジカクシカの植物の葉を食べるようです。

ヤセバチ

| 和名 | ヤセバチ |

| 学名 | Evanioidea |

| 見られる時期 | 初夏~秋 |

| 体長 | 5~20mm |

| 見た目の特徴 | 前伸腹節の背面から腹部が出ている 全体的に黒い |

| 分布 | 日本全土 |

胸は丸みがあるものの腹~尻が極めて細く小さいため、後体節がないように見える蜂です。足はアシナガバチよりも長く、独特なフォルムなので蜂には見えないこともあるでしょう。

ゴキブリ、クビナガキバチ、カリバチ、ハナバチなどに寄生するために、メスは長い産卵管を持っています。

クロバチ

| 和名 | クロバチ |

| 学名 | Proctotrupoidea |

| 見られる時期 | 初夏~秋 |

| 体長 | 2~9mm |

| 見た目の特徴 | 全体がは黒色~赤褐色 小さい 腰が細い |

| 分布 | 日本全土 |

クロバチも寄生蜂です。クロバチ上科からイシハラクロバチ科やツツハラクロバチ科などに分岐します。いずれも1cmに満たない小ささで腰が細く、くびれているのが特徴です。

種類によって宿主とする虫は異なり、ゴミムシ類やテントウムシ、ハバチ類、アミメカゲロウ目などの幼虫に寄生します。

ハラビロクロバチ

| 和名 | ハラビロクロバチ |

| 学名 | Platygastridae |

| 見られる時期 | 寄生する昆虫の発生時期に依存 |

| 体長 | 0.4~4mm |

| 見た目の特徴 | 黒色~飴色 胸部の小楯板に半球または突起 腹部が扁平で横から見ると鋭く見える種類がいる |

| 分布 | 本州から九州 |

クモやハエに寄生する蜂で、腹部が細長いタマゴクロバチなどが属しています。ただし、すべてのハラビロクロバチが細い見た目なわけではありません。頭・胸・腹の接続部分は細くても、全体的に丸くコロンとした見た目のものもいます。

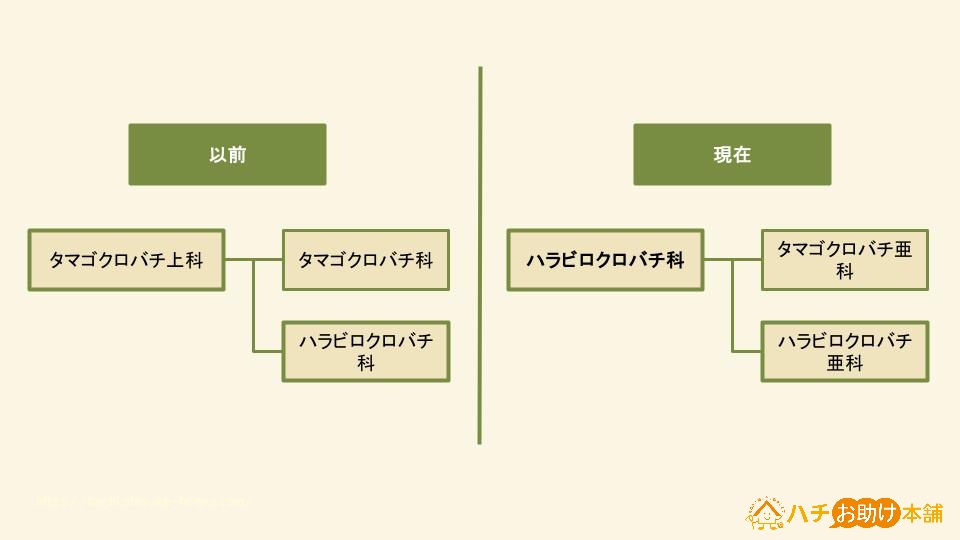

なお、以前はタマゴクロバチ上科のハラビロクロバチ科として分類されてましたが、現在はハラビラクロバチ上科に変更されました。タマゴクロバチ亜科とハラビロクロバチ亜科に分岐します。

ミツバチ

ミツバチも細腰亜目ですが、細いのは腰だけで胸やお尻は丸いため、細い印象はないかもしれません。日本にはニホンミツバチとセイヨウミツバチの2種類が生息しています。ミツバチの詳細は次の記事をご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

日本のミツバチは2種類!ニホンミツバチとセイヨウミツバチの違いと共通点

一般的に「ミツバチ」というときは、ミツバチ科ミツバチ亜科ミツバチ族を指します。蜂蜜を集めるほか、農業や園芸の受粉を助けるなど、人間にとって有益な習性を持つ蜂です。小さく可愛らしい見た目とおだやかな性格 ...

続きを見る

細い蜂は寄生蜂に多い

細い蜂の中でも細さが際立つのは寄生蜂に多いことがわかりました。長く細い腹と尻、産卵管は他の昆虫に届きやすいように進化したものと考えられます。

その他、全体としてのシルエットは細くはないものの、腰が極めて細いアナバチやドロバチなどもいます。蜂は多種多様で見分けるのが難しいところがありますが、ぜひシルエットにも着目して観察してみてください。

ただし、アシナガバチなどの危険な蜂の可能性もあるため、距離は確保することをおすすめします。

よくある質問

細い蜂はどこでよく見られますか?

庭や公園の地面でよく見られます。

細い蜂の発生時期はいつですか?

春から秋に活動します。

細い蜂は何を食べていますか?

成虫は花の蜜や樹液です。