蜂の巣が近くにあって駆除したい場合や山林への散策を検討しているとき、今の時期の蜂がどのような状況なのか、気になる人もいるのではないでしょうか。蜂が攻撃的な時期に刺激すると刺されるリスクが高いため、蜂のスケジュールを把握しておくのがおすすめです。

本記事では、スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチの年間スケジュールを紹介します。月ごとの攻撃性や活動内容を記載しているので、ぜひ参考にしてください。

スズメバチの年間スケジュール

スズメバチの種類によって微妙な違いはありますが、主な年間スケジュールは次のとおりです。

| 月 | 攻撃性 | 活動 |

|---|---|---|

| 1月 | なし | 女王蜂単体で冬眠 |

| 2月 | なし | 女王蜂単体で冬眠 |

| 3月 | なし | 気温が18度を超えると冬眠から目覚める |

| 4月 | 弱 | 女王蜂単体で営巣開始 |

| 5月 | 弱 | 初期段階の営巣完了(提灯型、とっくり型) 産卵 |

| 6月 | 強 | 働き蜂の羽化が始まる 働き蜂が営巣を開始 |

| 7月 | とても強い | 多くの働き蜂が羽化する 巣が球形になり肥大化していく |

| 8月 | とても強い | 働き蜂の数がピークになる 活動が活発化 巣が肥大化 |

| 9月 | とても強い | 巣が最大化 活発に活動 |

| 10月 | 極めて強い | 新女王蜂とオス蜂が誕生 巣の周辺で攻撃性が上がる |

| 11月 | 弱 | 働き蜂とオス蜂が死亡 新女王蜂は地中へ引っ越し |

| 12月 | なし | 新女王蜂単体で冬眠 |

気温18度を超えると冬眠から目覚める

3月後半で気温が18度を超えると、土の中で眠っていた女王蜂が冬眠から目覚めます。この女王蜂は昨年の秋に交尾を終え、産卵できる状態です。新たなコロニー(巣)を形成する場を求めて周辺を探索し、営巣に好条件な場所を見つけると、女王蜂単体で営巣を開始します。営巣に好む場所の条件は次のとおりです。

- 屋根や壁がある閉鎖的な場所

- エサ場が近い場所

基本的には雨風や直射日光をしのげる閉鎖的な場所を好むため、民家の屋根裏や軒下、木の洞はスズメバチにとって好条件です。ただし、閉鎖的な場所が近くになければ、妥協して軒下や高木の上部などで営巣することもあります。また、オオスズメバチやクロスズメバチなどの地中を好む種類もいます。

なお、昨年の働き蜂は死滅しているため、6月になるまで女王蜂以外の成虫はいません。この点は後述します。

4~6月上旬は女王蜂単体で営巣

4~6月上旬はまだ働き蜂がいないため、女王蜂単体で直径10~15cmの初期の巣を作ります。初期の巣は、その後にスズメバチの巣の中枢となる部分です。とっくり型または提灯型で、形はスズメバチの種類によって異なります。

| とっくり型 | 提灯型 |

|---|---|

|  |

| コガタスズメバチ・ツマグロスズメバチ | 左記以外の蜂 |

この初期の巣に産卵し、育児をして6月下旬頃に働き蜂を羽化させます。

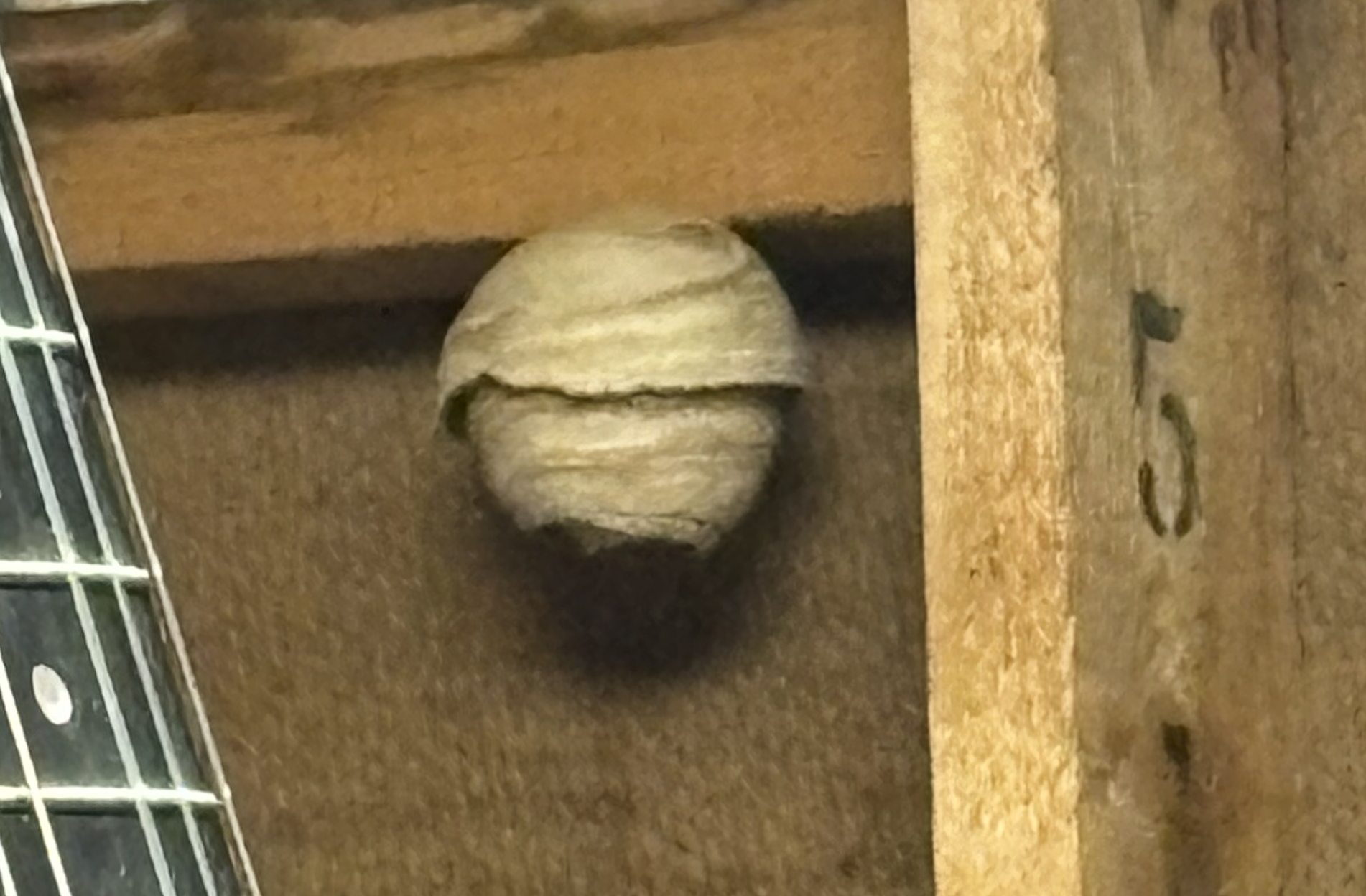

6月下旬から働き蜂が羽化して巣が球型に変化

6月下旬から7月にかけて、最初に産卵された働き蜂が羽化します。営巣担当者が女王蜂から働き蜂に変わり、巣の形状が球型に変化していく時期です。働き蜂が営巣と狩りを担ってくれるため、女王蜂は産卵と育児に専念します。

球型の巣の表面(外殻)は波模様やマーブル模様です。さまざまな植物の繊維を集めてくるため、自然と模様が生まれます。外殻の内側には断熱のための空気層があり、さらに内部に女王蜂が作った中枢を基礎とする育房室や食糧庫などが作られる構造です。

8月に働き蜂の数がピークに

8月になると働き蜂の数がピークに達し、スズメバチの種類によっては1,000匹を超える群れを形成します。働き蜂の役割は次のとおりです。

- 巣の周辺の警備

- 幼虫の世話

- 女王蜂の世話

- 巣内の掃除

- 巣の拡大(営巣)

- 狩り・食料調達

役割分担をすることで、効率的かつ活発に行動しています。8月以降は人が刺される被害件数も増えてくるため注意しましょう。なお、働き蜂は全員メスです。

9~10月で巣が最大化し次世代誕生

9月には巣が最大化し、次世代誕生に向けた準備が整います。直径50~60cmの巨大な巣になることも少なくありません。そして、新女王蜂とオス蜂が誕生します。

新女王蜂とオス蜂が誕生する10月は巣の周辺の警戒レベルがMAXに引き上げられる時期です。巣の周辺を警戒して飛び回る働き蜂は、次世代を守るために攻撃的になってます。近づく存在に対して容赦なく威嚇・攻撃をしかけるため、巣に近づくのはそれまで以上に危険です。

そして、新女王蜂とオス蜂は羽化すると、交尾のために巣を離れます。

11月に働き蜂が死亡・新女王蜂は冬眠へ

新女王蜂は交尾後、土の中にもぐって冬眠を開始します。気温の変化に左右されにくい地中で春を待つためです。

一方、新女王蜂とともに巣を離れたオス蜂や巣に残っていた旧女王蜂、働き蜂は越冬できず死に絶えます。11月下旬には巣が空になるため、蜂駆除業者以外でも、安全に巣を駆除・撤去しやすくなるでしょう。

\ 蜂の巣駆除のお問い合わせはこちらから /

アシナガバチの年間スケジュール

アシナガバチの年間スケジュールは次のとおりです。

| 月 | 攻撃性 | 活動 |

|---|---|---|

| 1月 | なし | 女王蜂と一部の働き蜂が冬眠 |

| 2月 | なし | 女王蜂と一部の働き蜂が冬眠 |

| 3月 | なし | 女王蜂と一部の働き蜂が冬眠 |

| 4月 | 弱 | 女王蜂が巣作り場所を探し始める |

| 5月 | 弱 | 初期段階の営巣完了 産卵 |

| 6月 | 強 | 働き蜂の羽化が始まる 働き蜂が営巣を開始 |

| 7月 | とても強い | 多くの働き蜂が羽化する 巣が拡大 |

| 8月 | とても強い | 巣作りがピークを迎える 活動が活発化 |

| 9月 | 強 | 新女王蜂が生まれる |

| 10月 | 弱 | 活動低下 巣を離れ、群れで死を待つ |

| 11月 | 弱 | オス蜂とほとんどの働き蜂が死亡 新女王蜂は引っ越し |

| 12月 | なし | 新女王蜂は冬眠 |

4月の営巣初期段階から巣の形状は傘型

アシナガバチもスズメバチと同様に女王蜂が単体で営巣を開始しますが、初期と後期で形は変わりません。お椀をひっくり返した形、傘のような形と形容されます。スズメバチの巣とは違い、育房室を外側から確認できる構造です。次のような場所を好みます。

- 雨風や直射日光をしのげる場所

- 開放的な場所

飛行の妨げになる雨風や温度上昇につながる直射日光は避けつつ、開放的な場所を好みます。軒下や低木の茂みはアシナガバチにとって好条件です。また、巣の規模が小さいため室外機やシャッターボックスの中などの狭い場所にも営巣することがあります。

なお、女王蜂が営巣するのは10cm未満の小さな巣です。働き蜂が羽化すると巣が拡大します。

6月に働き蜂が羽化して巣が拡大

6月になると働き蜂が羽化して営巣を担います。しかし、スズメバチよりも働き蜂の数少ないため、飛躍的に大きくなるわけではありません。また、スズメバチほど役割分担は明確ではなく、狩り・営巣・育児を兼務するようです。

巣材は植物の繊維と唾液を練り合わせたもので、質感は紙に似ています。灰色や茶色がかった色で小さいため、民家の外壁に営巣されても色が同化して発見しづらいケースが少なくないようです。

7~8月が活動のピーク

多くの働き蜂が生まれ、8月にかけて巣が最大化(20cm程度)します。アシナガバチの種類によりますが、働き蜂の数は数十匹~100匹程度です。スズメバチほどの攻撃性や毒性はありませんが、蜂全体の中では攻撃力が高い方なので注意しましょう。群れに襲われると重症化する恐れがあります。

7月には新女王蜂が生まれ、巣を守るために攻撃性が増します。スズメバチほど積極的に人を襲うことはありませんが、巣に近づく存在に対しては集団で襲い掛かるため注意が必要です。

9~10月に巣を離れて次世代へ

9月は新女王蜂とオス蜂が誕生する時期ですが、早いものでは7~8月の間にも誕生することがあります。9月はほぼすべての幼虫が羽化し、営巣を終了するため、巣がこれ以上大きくなることはありません。10月には新女王蜂・オス蜂・働き蜂のすべてが巣から離れ、群れで行動しながら交尾をおこないます。群れが留まりやすい場所は次のとおりです。

- 軒下

- 窓サッシ

- 集合住宅の廊下

- ベランダ

交尾が完了すると、10月下旬から11月を目安に、新女王蜂は冬眠できる場所へ引越します。地中がほとんどですが、スズメバチがいなくなった後の巣に住み着くこともあります。また、多くのオス蜂、働き蜂は死滅するものの、生き残った働き蜂は新女王蜂と行動をともにすることがあるようです。それでも基本的には春まで生き残れません。

[バナー_料金訴求]

ミツバチの年間スケジュール

ミツバチの年間スケジュールは次のとおりです。なお、通年で攻撃性が高くないため、攻撃性の記載は省略します。

| 月 | 活動 |

|---|---|

| 1月 | 蓄えた蜂蜜を食べて過ごす |

| 2月 | 立春を過ぎる頃に女王蜂が産卵 一部の働き蜂が外の様子を見に出てくる |

| 3月 | 採蜜にでかけはじめる |

| 4月 | 採蜜 |

| 5月 | 採蜜 新女王蜂が誕生 |

| 6月 | 蜂の数が3倍程度になる 新女王蜂派と旧女王蜂派に分かれる 新女王蜂派が引っ越し(分蜂) |

| 7月 | 活動が低下 春に蓄えた蜂蜜を食べて過ごす 涼しいところを選んで採蜜 |

| 8月 | 活動が低下 春に蓄えた蜂蜜を食べて過ごす 涼しい夕方に採蜜 オオスズメバチに狙われる |

| 9月 | 涼しくなってきたら活発化 働き蜂が増える オオスズメバチに襲われる |

| 10月 | 冬支度 オス蜂が追い出される |

| 11月 | 体を寄せ合って暖をとる(蜂球) 日中は外に出かけることがある |

| 12月 | 女王蜂を守りながら越冬 |

ミツバチが活発なのは春

冬ごもりしていた働き蜂が2月後半頃から外の様子を見に出てきてきます。採蜜が始まるのは3月頃です。春は花が豊富なので、この時期にどれだけ蜜を蓄えておけるかが、夏以降の生存を左右します。

繁殖期は4~6月で、多くの働き蜂だけでなく新女王蜂やオス蜂も生まれます。

6月に2つの集団に分かれる(分蜂)

新女王蜂が誕生すると、旧女王蜂派と新女王蜂派の2つの集団に分かれます。新女王蜂派は新たな巣を作るために引っ越すのですが、これを分蜂と呼びます。

営巣場所は洞窟、木の洞、民家の屋根裏や床下などの閉鎖的な場所が中心です。ただし、営巣場所の探索と引っ越しの間は、木枝や外壁などの目立つ場所でも群がって休みます。群れの見た目には威圧感がありますが、攻撃性はほとんどなく、とどまっているのもわずかな時間だけなので、放っておきましょう。

分蜂について詳しく知りたい人は、次の記事をご覧ください。

夏は休む期間

多くの蜂は夏こそ活発になりますが、ミツバチは休みがちになります。日中の高温な時間帯は春に溜めた花蜜や花粉を食べて過ごし、涼しい場所や時間帯に限って採蜜にでかける程度です。9月下旬頃に涼しくなると活発な活動を再開しますが、10月は冬支度に入るため、活動期間は長くありません。

また、9月はミツバチにとって厄介なイベントがあります。オオスズメバチの襲撃です。偵察に来たオオスズメバチを撃退できなかった場合、複数のオオスズメバチに襲われて巣が壊滅することがあります。強力なオオスズメバチに集団で挑む様子は、次の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。

冬じたくはシビア

ミツバチは女王蜂だけでなく働き蜂も越冬できる種類です。蓄えた蜂蜜を食べながら、集団で体寄せ合って(蜂球)暖めることで冬を越します。この越冬のためにおこなうのが10月の冬仕度で、蜂蜜を巣の奥の方に移動させたり、幼虫を育てる場所を縮小したりします。

また、冬じたくの一つとして女王蜂との交尾ができなかったオス蜂が追い出されます。オス蜂には採蜜の能力がないため、越冬後に活躍できないからです。なお、交尾に成功したオス蜂は無事なのかといえば、そうではありません。命と引き換えに交尾をしているので、既に死亡しています。つまり、冬を越せるオス蜂はいません。

いよいよ寒さが厳しい季節になると、働き蜂がローテーションを組んで女王蜂を暖めます。蜂球の外側にいた働き蜂が内側に移動し、内側の働き蜂が外側に移動する仕組みです。

\ 蜂の巣駆除のお問い合わせはこちらから /

7~10月は危険な蜂に要注意

蜂は夏に活発なイメージがありますが、スズメバチが最も攻撃的になるのは10月です。アシナガバチのピークが7~8月であることと比較すると、時間差があります。秋になれば安心というわけではないため、注意しましょう。

蜂の巣を駆除するのであれば、巣作り開始直後の5月~6月前半、あるいは働き蜂が死んだ後の11月以降がおすすめです。

ミツバチに関しては通年で攻撃性が低いため、巣の場所が民家の屋根裏などでなければ、放っておいても問題ないといえるでしょう。

\ 蜂の巣駆除のお問い合わせはこちらから /