蜂がいなくなり空になった巣であれば、そのままにしておいても蜂に刺されるリスクはありません。しかし、刺される以外のリスクが多いため、できる限り早く撤去することをおすすめします。

本記事では、蜂の巣が空になるケースから放置で生じるリスク、撤去方法まで詳しく解説します。最後に、立派な蜂の巣を保存・観賞用にするための方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

蜂の巣が空になるケースとは

蜂の巣が空になるのは主に次の3つのケースです。それぞれを詳しく解説します。

蜂の巣が空になるケース

・冬の到来(11月以降)

・女王蜂の死亡

・蜂の駆除完了後

冬の到来(11月以降)

越冬できるのはミツバチと各種蜂の女王蜂、親蜂だけです。ミツバチは越冬能力を持っているため、女王蜂と働き蜂が生き残ります。女王蜂が寿命を迎えるまでは巣が空になることはありません。

スズメバチやアシナガバチ、マルハナバチは女王蜂のみ越冬のために地中へ引っ越し、オス蜂と働き蜂は気温の低下で死亡します。女王蜂すら巣には残らないため、11月に気温が低下したタイミングで巣は空になるでしょう。

その他の蜂はコロニー(巣と群れ)を形成しない非社会性の蜂が多く、成虫になると巣を離れるため冬の前に巣は空になっています。産卵可能な親蜂だけが地中などで越冬し、翌年に産卵するメカニズムです。

こちらもCHECK

-

-

蜂の1年間のスケジュール一覧!駆除に適した月と危険な月を解説

蜂の巣が近くにあって駆除したい場合や山林への散策を検討しているとき、今の時期の蜂がどのような状況なのか、気になる人もいるのではないでしょうか。蜂が攻撃的な時期に刺激すると刺されるリスクが高いため、蜂の ...

続きを見る

女王蜂の死亡

鳥や獣に襲われるなどして巣が半壊、あるいは病気などで女王蜂が死亡すると、蜂の活動シーズンであっても徐々に蜂が減っていき、1カ月程度で巣が空になります。女王蜂が死亡すると他のメス蜂(働き蜂)が産卵することがありますが、交尾をしていない状態で生む無精卵であり、働かないオス蜂しか生まれないからです。

女王蜂の死亡前に生まれた働き蜂の寿命がくると、幼虫のエサも狩れなくなるため巣内の蜂が全滅します。また、巣が全開し幼虫すら生き残っていない場合は、働き蜂とオス蜂は巣を離れたところで群がり、静かに死を待つだけになります。蜂の寿命に関しては次の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

蜂の寿命は?アシナガバチ・スズメバチ・ミツバチの寿命を解説

蜂の寿命は、蜂の種類や環境などによって大きく異なります。また、同じ種類でも働き蜂・女王蜂・オス蜂では寿命に大きな差が見られます。 本記事では、アシナガバチ・スズメバチ・ミツバチの寿命を中心に詳しく解説 ...

続きを見る

蜂の駆除完了後

燻煙剤やスプレーなどで蜂を駆除した場合も巣は空になります。蜂がいなくなっても巣が崩壊していくわけではないので、撤去しない限りは空の巣がそのままになる状態です。

なお、駆除の際に外出中だった蜂が戻ってくる(戻り蜂)ことがありますが、女王蜂や幼虫が死亡していれば、先述のとおり1カ月程度で巣が空になります。

空の蜂の巣をそのまま放置したときのリスク

空になった蜂の巣を放置すると次のようなリスクがあります。それぞれを詳しく解説します。

蜂の巣を放置するリスク

・戻り蜂

・ハウスダスト・カビ・腐食

・害虫・害獣が集まる

・機器の故障

戻り蜂

戻り蜂とは、蜂の巣を駆除する際に巣内にいなかった蜂が戻ってくることです。狩りや採蜜のために外出していた蜂の多くは、日没とともに帰巣します。帰巣しきれず夜を迎えた蜂は、屋外でひっそりと夜明けを待ち、明け方に戻ることもあります。

駆除の際に女王蜂が死滅していれば戻り蜂も1カ月ほどで死亡しますが、戻ってから数日程度は巣の周辺で攻撃的になる可能性があるため要注意です。巣の駆除の際に残存性のある薬剤を散布し、戻り蜂も駆除するのがおすすめです。

ハウスダスト・カビ・腐食

完全に空になった蜂の巣であっても、民家の場合は害があります。蜂の巣がもつ次のような要素が、ハウスダストやカビ、民家の躯体や壁面の腐食につながるからです。

蜂の巣がもつ要素

・巣が含む湿気

・糞

・死骸

巣が含む湿気と死骸等によるタンパク質によって柱や梁にカビが生えたり、糞や死骸が粉末化してハウスダストになったりします。放置することでこれらが増え、人の呼吸器や皮膚に悪影響をもたらすことがあるため、空になった巣はできる限り早く撤去しましょう。

害虫・害獣が集まる

空の蜂の巣を再利用したい害虫や死骸を食べる害獣が集まる恐れもあります。害虫・害獣の糞や死骸も住居の汚染につながるため注意が必要です。巣の周辺だけでなく、繁殖した害虫による汚染や動物の死骸による腐食などで被害が拡大するリスクもあります。

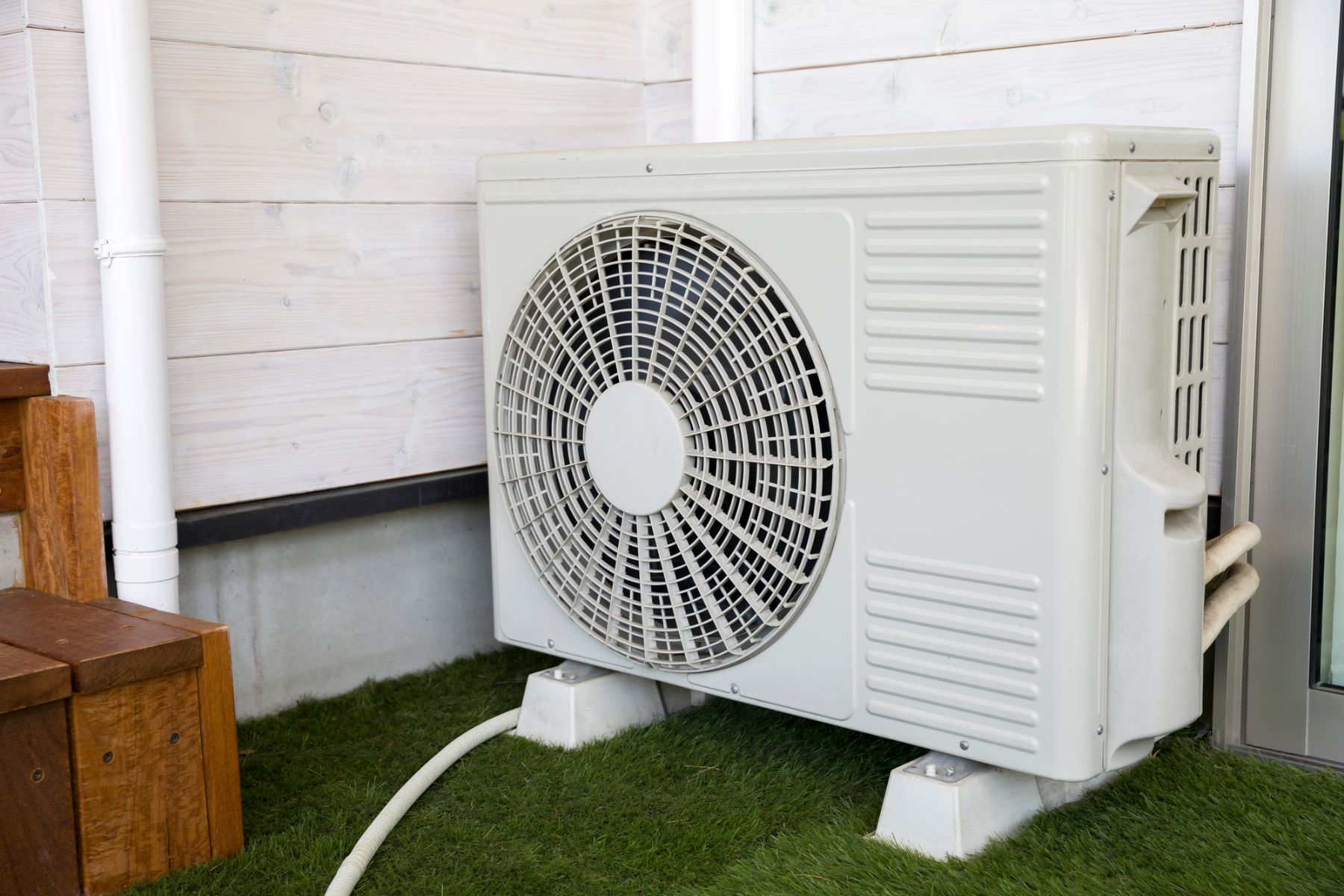

機器の故障

室外機や給湯器の中に蜂が巣を作ることもあります。経年劣化した巣材が機器に挟まったり、結露等の排水を妨げたりして機器を故障させるリスクがあるため、空になった巣は早急に撤去しましょう。

なお、これらの場所で市販の駆除スプレーや忌避剤を使用すると、基板や配線をショートさせるリスクがあります。まだ蜂がいるシーズンの場合は、プロに駆除を依頼しましょう。室外機の蜂駆除に関しては次の記事をご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

蜂の巣駆除は自分で?業者に依頼?費用・リスク・作業内容で比較

蜂の数が多かったり、巣が大きかったりする場合は蜂駆除業者に依頼する人がほとんどですが、微妙なサイズの巣の場合は自分で駆除できるのではと思うこともあるでしょう。 しかし、自分で駆除するのは危険なケースも ...

続きを見る

適切な蜂の巣の撤去方法

空になった蜂の巣は、次の手順で迅速に撤去しましょう。

蜂の巣の撤去方法

1.すべての蜂が死滅していることを確認

2.周辺に忌避剤を散布

3.巣の接着部分を剪定バサミで切り落とす

4.巣を運び出す

5.巣があった場所を掃除する

すべての蜂が死滅していることを確認します。11月下旬以降であれば空になっている可能性が高いといえますが、ねんのために燻煙剤やスプレーを噴霧して確実に死滅させることをおすすめします。また、戻り蜂対策の忌避剤の散布も重要です。薬剤の使用が難しい場合は、12月~翌年1月の確実に死んでいる時期を選びましょう。

蜂が死滅したことを確認したら、壁や天井とつながった接着部分に剪定バサミを差し込み、巣を切り落とします。躯体や壁面を傷つけないように注意してください。蜂の巣を保管したい場合は、他の人に網でキャッチしてもらうか、緩衝材をしきつめた段ボール箱の上に落としましょう。

その後、巣を運び出してから、巣の残骸や蜂の死骸、糞の痕を掃除しましょう。乾燥して粉塵になったものがハウスダストになるのを防ぐためです。ここまでおこなえば、撤去作業は完了です。

死んだ後すぐの蜂を素手で触るのはNGです。スズメバチの場合、死後も反射で刺してくる恐れがあります。トングやほうきを使用し、触ることなく除去しましょう。

立派な蜂の巣を保存したい場合

数十センチの立派な巣(スズメバチ・アシナガバチ)を保存したいときの手順は次のとおりです。なお、ミツバチの巣は蜜が詰まっており取り除くのが難しいため、保存には適していません。

蜂の巣の保存方法

1.燻煙剤でダニ等の害虫を駆除する

2.外殻全体にニスを吹き付ける

3.緩衝材を敷いたケースに入れる

4.防虫剤を入れる

ダニなどの巣そのものを食べる害虫がいた場合、巣が崩壊していくため燻煙剤で駆除しましょう。巣を段ボールなどに入れて燻煙剤を使えば、内部まで薬剤が届きます。

その後、ラッカースプレーを使用し、ニスを巣の外殻全体に吹き付けます。ニスの吹き付けは数日間に分けておこなうのがおすすめです。1日目は下地をつくるために、ムラがあっても構わないので全体的に吹き付けます。その後1日乾かし、ニスを固めましょう。この作業を5~6回おこなえば、ムラなくニスで固められるはずです。

ニスが固まったことを確認したら、底にシリコンパッドなどの緩衝材を敷いたケースに入れます。外から観察できるガラスやアクリルのケースがおすすめです。ダニ等が再発しないように防虫剤を入れましょう。これで作業完了です。

空であっても蜂の巣は早急に撤去しよう

蜂の巣が空になってから数日が経過すれば、戻り蜂もいなくなり刺されるリスクはほとんどなくなります。しかし、巣が残ることで生じるハウスダストやカビ、腐食のほか、害虫・害獣の被害や機器の故障リスクは残されています。できる限り早急に撤去するのがおすすめです。

なお、天井裏や床下などの自分で撤去するのが難しい場所の蜂の巣は、プロに依頼するのがおすすめです。駆除作業を伴わない巣の撤去だけであれば、手頃な価格で依頼できる可能性があります。ぜひ相談してみてください。

こちらもCHECK

-

-

室外機の中に蜂の巣!自分で駆除するのがNGな理由と再発予防策

室外機の中に蜂の巣ができると「エアコンを使っても良いのか」「侵入するリスクはないのか」など不安になるものです。早急に撤去するべく、自分で駆除できないかを検討する人もいるでしょう。 そこで本記事では、室 ...

続きを見る

よくある質問

空になった蜂の巣は放っておいて大丈夫?

ハウスダスト・カビ・腐食などの汚染のほか、周辺の機器の故障や戻り蜂、他の害虫や害獣が集まるなどのリスクがあるため撤去をおすすめします。

空の蜂の巣の撤去方法は?

剪定バサミで切り落とすのがおすすめです。手が届かない場所の場合は、枝切りバサミを使用するか、長い棒などで突いて落としましょう。落ち切らなかった接着面には高圧洗浄機が有用です。

蜂の巣を保存・飾りたいです

内部にひそむダニなどを燻煙剤で駆除してから、ラッカースプレー等のニスで固めましょう。ただし、ニスを塗ると巣の色が濃くなる、光沢が出るなど質感は変化します。